‹ВОСПОМИНАНИЯ О ТОЛСТОМ›1*

I

В один из дней первой половины декабря 1876 г. стояла хмурая, мокрая погода, по улицам были лужи, грязный снег. Я шел в университет по Моховой от Охотного ряда и вдруг на углу Никитской, переходя на другую сторону, увидал остановившуюся среди улицы карету, а в карете человека, который к кому-то громко обращался с вопросом, можно ли теперь застать кого в университете. Я не обратил внимания на это, хотя и видел, как затем карета проследовала дальше, повернула на двор нового университетского здания, куда шел и я. Идя двором, я видел, как из кареты вылез человек в хорошей шубе, стал на лестнице и, видимо, поджидал меня... Я подошел.

— Вы студент? — спросил он, должно быть, усомнившись в моем студентском звании, так я был плохо одет да и не по сезону, в каком-то плохом осеннем пальтишке.

— Да, студент.

— Что, ректора видеть можно?

— Вероятно, можно.

И мы вошли оба внутрь. Я разделся, с кем-то встретился и разговорился и только мельком видел, как товарищ мой Долгов разговаривает с тем же человеком. Потом, смотрю, что распрощались, швейцар отворил дверь, и человек этот ушел.

— А ведь барин-то служил в военной службе, — заметил, ни к кому в особенности не обращаясь, швейцар, когда захлопнулась дверь.

— Знаете, это кто? — спросил подошедший ко мне Долгов.

— Кто?

— Лев Толстой.

— О чем вы с ним говорили?

— Надо ему учителя для школы... Я было указал на своего дядю Сергея Михайловича Бородина...

Признаюсь, встреча произвела на меня впечатление скорей неблагоприятное: я, как и большинство тогдашней молодежи, мнил себя демократом, и человек в карете и хорошей шубе не мог не оскорбить моих демократических чувств, хотя бы и Л. Толстой.

II

Мог ли я думать, что мне придется когда-нибудь жить под одним кровом с Л. Толстым, с которым я встретился так внезапно? А вышло между тем именно так.

Прошло четыре года. Я кончал курс ‹...›

Хотя я и не очень прельщался службой, но делать что-нибудь все ж таки было надо, и меня привлекал юг — стал проситься в Одесский округ. Как-то очень скоро пришло извещение, что я назначен преподавателем древних языков в Симферополь. Я выслал документы и стал ждать... Ждал я целое лето, и в конце августа в ответ на мою телеграмму из округа меня известили, что на мое место назначен кто-то из тамошних стипендиатов...

ТОЛСТОЙ В СВОЕМ КАБИНЕТЕ В ХАМОВНИЧЕСКОМ ДОМЕ

Дом-музей Толстого в Хамовниках, Москва

В то самое утро, когда я получил это извещение, неожиданно приходит ко мне мой товарищ Корелин и говорит, что Толстому нужен домашний учитель.

— Я вспомнил, что вы, кажется, без места, и указал на вас.

— Какому Толстому — министру1 или писателю?

— Писателю. Он заходил в университет, а у моей жены там знакомый делопроизводитель, через него-то Толстой и узнал мой адрес и был у меня... Мы говорили о вас...

— Что же вы говорили?

— Я говорил, что у меня на примете есть человек хороший и для него годный, но в нем один недостаток, — равнодушие...

Равнодушие! Корелин, наверное, разумел равнодушие к материальному обеспечению, к чему он сам был уж очень неравнодушен, на чем, может быть, даже зарвался и раньше времени умер. Лучшей рекомендации для меня не могло и быть. Сколько молодого народу было в то время неравнодушно — кто устраивал заговоры, кто взрывал поезда и стрелял в жандармов, кто просто хотел устроиться получше да попрочнее... Я знаю, что до меня у Толстых учили гимназисты из Тулы, из которых один был неравнодушен к комфорту (он и слово-то комфорт произносил, говорят, как-то смачно, в нос), а другой, приезжий, гостивший до меня летом, рассчитывал, как бы, поступив к Толстым, не прогадать, боже сохрани, на службе... А тут вдруг равнодушие! Это пахло, пожалуй, чем-то новым, интересным, а художественный аппетит у Льва Николаевича был, как я после убедился, колоссальный; глоталось все, и, когда нужно, проглоченное являлось на свет божий и снова послушно ложилось на бумагу... Л. Н. бывал даже не прочь подбить другого на какой-нибудь эксперимент, чтобы посмотреть, что из этого будет, не выйдет ли чего-нибудь интересного... Едва ли я ошибусь, сказав, что отчасти благодаря такой рекомендации я попал в интересные люди.

— Вы сходите к нему, — продолжал Корелин, — он остановился на Тверской, в доме вице-губернатора2.

Корелин ушел, и я тотчас же отправился на Тверскую. Вхожу, спрашиваю о Толстом, говорят: сейчас доложим.

«Вот они, графы-то!» — подумалось мне...

Служитель, однако, скоро вернулся и сказал, что граф просит к себе.

Я вошел в комнату, где граф был не один. Сам он сидел за письменным столом, а около него были Красовский3, показавшийся мне похожим на шута и ставший впоследствии, кажется, губернатором томским, и П. А. Берс4, шурин графа, будущий издатель «Детского отдыха».

Граф поднялся от письменного стола и пошел мне навстречу. Я назвал себя.

— Ах, извините, Иван Михайлович, я в халате...

Боже, как показалось мне это извинение скверно! Я уже ради своих демократических чувств не терпел церемоний, а тут вдруг извинение перед мальчишкой, худым, бледным, в каком-то коротеньком пиджачке, извинение явно неискреннее, фальшивое. Меня резануло по сердцу.

— Как ваш товарищ любезен! — продолжал граф, когда мы сели у стола... — Вы поступите к нам, будете заниматься с троими... Старший мой сын Сергей, дельный, усердный, но не умеет, что называется, показать товар лицом... Судя по вашим летам, он будет скорей вам товарищем. Он готовится к выпускному экзамену. Вы будете заниматься с ним древними языками... Средний, Илья, — у этого начинают развиваться половые наклонности, он все бегает на кухню — с ним, как и с младшим Левой, вы будете заниматься тоже древними языками... И он заговорил что-то о гувернерстве и нравственном влиянии...

— Я не могу быть гувернером, — сказал я, — и как я могу вам поручиться, что буду иметь нравственное влияние? Учителем я быть могу, но гувернером нет.

— Я знаю, что вы не согласитесь быть гувернером, — спохватился граф, — да этого и не надо: влияние, коли оно будет, то хорошо, а коли нет — делать нечего... Жить вы будете у нас, тысяча рублей в год. Жить в деревне не то, что в городе, одежда, например, в деревне нужна не такая, как в городе...

Далее мы заговорили о службе. Я рассказал, что хотел уехать служить в Одесский округ, но не удалось. Он мне отвечал, что молодому человеку вредно начинать со службы.

— Как же быть, — возразил я, — ведь чтобы делать что-нибудь вне службы, надо иметь в себе много сути...

— Вы говорите о службе, точно о молотилке, которая, что ни попади, все сотрет — и зерно, и, извините, г... Вы слишком скромны!

Сказать по правде, говоря про суть, я разумел адвокатов, докторов, которые и без службы благодаря, как мне казалось, талантам и знанию зарабатывают много денег; сказал спроста, а он, видимо, понял по-своему.

Я — равнодушный, я, когда все другие поступили куда-нибудь на службу, оставшийся не у дел, вдруг говорю, что надо много иметь сути, чтобы заниматься чем-нибудь, помимо службы! Выходило, что служба — это деятельность, на которую годен, пожалуй, и отброс (с чем я доселе согласен), — воображаю, как повысило это мои фонды!

— Так вы согласны ехать к нам, — продолжал Л. Н., — но что ваши родные? У вас есть матушка?

— Мать, как только услышала, что мне выходит дело, прямо сказала: ступай...

— Да, женщины всегда так говорят... Итак, мы с вами покончили, и я очень рад. Вы у нас заступите место m-r Neff’a5. Прекрасный человек, — прибавил он, взглянув на своего шурина Берса, которому m-r Neff, очевидно, был известен, — уехал теперь во Францию.

После я узнал, что моему предместнику была фамилия не Neff, а какая-то другая, что, замешанный в смуте после франко-прусской войны (он был коммунар), он бежал под ложным именем в Россию и что вернулся он во Францию, потому что в 1880 г. вышла амнистия. В 1885 г. он был уже в Тунисе, кажется, издавал там газету. Я видел даже присланную им его фотографию. Ученый багаж его был, кажется, невелик, но память по себе он оставил неплохую; его, видимо, любили, а Сергей называл живым и остроумным.

— Я на все ваши условия согласен, Лев Николаевич, но согласны ли будете вы на мои, граф? — спросил и я в свою очередь.

Он спросил, на какие. Я сказал, что мне надо две недели сроку, чтобы съездить на юг, что к 13 сентября буду у них в имении. Время тогда было тревожное; на юге тревожно было в особенности, и я, сам того не зная, заинтересовал графа еще более. Он было спросил, зачем, но я не сказал, потому что и ехал-то просто так, чтобы взглянуть на Крым. Предоставлялось место в 1000 рублей, и сделать это было возможно.

Граф согласился, сказал только, чтобы я телеграфировал с дороги, когда выслать за мной лошадей, и своим угловатым малоразборчивым почерком на каком-то подвернувшемся клочке написал адрес: Московско-Курской дороги станция Козловка-Засека, и я ушел.

С графом я говорил просто и смело, но на улице на меня нашло невольное раздумье. Как я буду жить у Толстых? Как буду дышать, есть, пить, разговаривать с таким великим человеком, каким мне представлялся Толстой? Я и был рад и вместе с тем чего-то робел.

Я, конечно, не мог еще знать, что по моем уходе Толстой сказал бывшим у него гостям: «Этот молодой человек мне нравится, но, вероятно, не долго поживет: у него, видимо, чахотка». Это он мне после сказал, но мне все же показалось немного удивительным, что он так скоро покончил дело с незнакомым и неизвестным человеком, который, сказать правду, не мог внушить с первого раза особенного доверия. Доверие его я объясняю только тем, что он заинтересовался мной: я несколько раздразнил его любопытство, его художественный аппетит.

В тот же день я уехал на юг. Пробыл в Севастополе две недели, жил у моего товарища Петра. Из Севастополя поехали мы с ним вдвоем — он в Москву, я в Ясную Поляну. Ехать было весело. На день мы остановились в Харькове, где я купил себе одежду, думая, что неловко явиться в графский дом в коротеньком пиджачке, какой носил я в Москве (его в Ясной Поляне Татьяна Львовна прозвала кофточкой). После оказалось напрасно: надобности не представлялось, а щеголять в длинном, модном английском сюртуке в деревне так, ни почему, казалось мне еще неловче, чем в «кофточке»... Из Харькова я телеграфировал о себе в Ясную Поляну.

только что отпили чай, но перед чаем пили все пиво, и под лавкой у нас звенели две пивные бутылки. Памятуя, что Тула близко, я пива от Мценска не пил... Двинулись мы из Сумарокова, проехали станции две. Вошел кондуктор проверять билеты, взял мой.

— Вы до Козловки? — спросил он, — а тут один господин спрашивал — вон они сидят там, в конце вагона — нет ли кого еще до Козловки.

Еще в Сумарокове, увидав господина с седой бородой, мне подумалось уж не Толстой ли это. Оказалось, что это он и есть.

— Иван Михайлович, — вдруг крикнул он мне, — вы здесь, а мы и не видим друг друга! Я пересяду к вам сейчас...

Я, слыша звон бутылок под лавкой, поскорей ответил:

— У нас, Лев Николаевич, не очень удобно: пили чай, так разлили; мокро на диване.

И пересел к нему.

Немудрено, что он попал в один со мною поезд, даже в один вагон, но помнится, я спрашивал, зачем он был в Сумарокове. Он ответил, что присмотреть имение... После об этом имении никогда и помину не было, оно точно кануло в воду.

Не помню, с чего начался разговор. Помню только, что он похвалил меня за аккуратность — приезжаю как раз в срок... Потом зашла речь о совершившемся недавно в Москве открытии памятника Пушкину, о знаменитой речи Достоевского6... «Ну, что ж, какое она на вас произвела впечатление?» — спросил он, но сам о ней ничего не сказал... Затем заговорили о профессорах. Я сказал, что я слушал Соловьева...

— Я по поводу одной своей работы перечитал его историю7, — сказал Л. Н. — Он, конечно, человек почтенный, но тупица...

О Владимире Соловьеве он сказал, что он был у них в Ясной Поляне, привез свою диссертацию, но что, по его мнению, философствовать в такие молодые годы рано, это можно делать только поживши. После я видел в Ясной Поляне и даже впервые прочел эту подаренную Соловьевым книгу с надписью: «Гр. Льву Николаевичу Толстому сей незрелый плод в ожидании лучшего»8.

Когда зашла речь о нигилистах, я откровенно ему сказал, что, по-моему, это люди, у которых на рубль амбиции и на грош амуниции. Он, кажется, и это готов был понять по-своему, но отнесся, как будто, недоверчиво. Я сказал, что кое-кого знаю из них, потому что между моими товарищами по гимназии были замешанные в процессе 193-х.

— У меня был товарищ, — сказал я, — он перешел из московской гимназии в орловскую, через него-то я и знаю, например, об учении «богочеловеков», о Маликове, который жил в Орле9.

— Маликова и я знаю, — сказал Л. Н., — он был в Ясной Поляне... У нас живет учителем некто Василий Иванович Алексеев10, прекрасный человек; он знакомый Маликову... Живет он у нас не один, а с женою Маликова, но мы все считаем ее за его жену...

Не помню, почему заговорили мы о музыке, и я начал изъявлять свой восторг перед Шопеном и Бетховеном. Он тоже сказал, что слышал недавно, как пела одна барышня и играл на скрипке один из их знакомых, молодой человек Нагорнов11, хвалил их, но — как я теперь понимаю — говорил это лишь затем, чтобы не обидеть противоречием незнакомого еще человека. Я ему сказал, что так обязан ему за то наслаждение, которое испытывал, читая его произведения.

— Что ж в этом? — отвечал он. — И певица где-нибудь в кафешантане поет и показывает ляжки. Что ж тут хорошего?

12.

— Перевести греческое λόγος — слово, это слишком церковно, — сказал он, — я перевожу разумение... Выходит, в основе было разумение, и разумение было вместо бога, и разумение-то — это то есть член русского языка — было бог...

Он даже прибавил, что член в русском языке он открыл, и как-то пропустил мимо ушей мое замечание, что член есть и в болгарском языке. Я плохо его понимал: мне было совсем неизвестно, чем он был занят. В то время в газетах прошли слухи, что он занят романом «Декабристы»13, и я недоумевал, почему он говорит о евангелии от Иоанна.

Разговор скоро у нас иссяк, и он заговорил с сидевшим на мешке мужиком об общинном владении.

Так мы доехали до Козловки. Я распрощался с Петром, который, провожая меня, вышел на тормоз.

— Так я остальной твой багаж завезу в Москве, — сказал он мне.

— Какой багаж? — спросил Л. Н.

— Грязное белье, Лев Николаевич, он завезет ко мне домой в Москву.

— Ничего, давайте сюда и белье, зачем везти в Москву!

И он схватил узел, в котором действительно было грязное белье, и когда ушел поезд со станции, мы перебрались на противоположную платформу, где Л. Н. ждала графиня с гувернанткой. Признаюсь, забота о моем грязном белье несколько меня удивила.

Граф отрекомендовал меня. Мы сели на катки14 и поехали по какой-то мудреной, как мне показалось тогда, дороге в Ясную Поляну.

В доме был огонь. Дети спали. На столе был ужин и чай. В зале было развешано много портретов. Я посмотрел и не мог воздержаться от мысли: «Вот они, графы-то!».

Явилась графиня, налила нам чаю. Речь зашла о классическом образовании. Помнится, я упомянул о Ричле15 как о гениальном ученом, которого, казалось мне, все должны знать. Л. Н. ответил: «Не знаю, не слыхал!» — но классическое образование защищал — и защищал, как могу теперь судить, только потому и таким тоном, что кто его знал, тот наверное и тогда бы сказал, что говорит он так лишь затем, чтобы не задеть как-нибудь незнакомого человека. Отпив чай, он проводил меня в назначенную мне комнату.

и Бетховеном, и благодарностью за то наслаждение, которое получил от его сочинений, — последнее-то уж хуже всего! Это было для него не ново, не интересно! Я был наивен, я не знал, что было и за меня кое-что — например, поездка моя на юг, откуда я вернулся не один, а с приятелем, на котором он успел заметить необычную в наших краях соломенную шляпу, узел с бельем, за который он так жадно ухватился... Графиня наверное взглянула на меня неблагосклонно.

Потушив лампу, я лег и долго не мог заснуть. Все думалось, что в доме такого великого человека мне не удержаться, что за мое умственное убожество, которое, как я был уверен, я выказал в разговорах с графом в вагоне и дома за чаем, меня завтра же прогонят. Усталость взяла, однако, свое, и я заснул.

Проснулся я рано. В доме встала только прислуга. Была середина сентября, но погода стояла ясная, сухая. Я вышел в цветник, где отцветали левкои и мак, потом в парк, аллеи которого уже покрылись желтою стланью опавших листьев. Гулял я часа два и потом присел у крокета на скамейку. Утренняя хлопотня стала сильнее: из дома в людскую и обратно ходили лакеи, мужики, бабы. Из дома вышел и Илюша, мой будущий ученик, о котором отец мне сказал еще в первое наше свидание, что он все бегает на кухню. Мы познакомились и пошли наверх пить чай — в знакомое мне зало. Там, оказалось, уже находился мой будущий соучитель Василий Иванович Алексеев и два других моих ученика — Сережа и Леля. Когда упомянул Л. Н. в вагоне о Василии Ивановиче, я почему-то вообразил его изящным, щегольски одетым человеком, но в зале увидел совсем другое: небольшой, худощавый, с редкой клинообразной бородкой, белокурый, он мало имел в себе изящного и, несмотря на блузу, был скорее похож на послушника из монастыря...

Пока мы пили чай, стали появляться какие-то девицы в белых платьях. Я думал, что это все гувернантки — после оказалось, что в числе их была Татьяна Львовна. Чувствовалось крайне натянуто и неловко. Я торопился допить свой чай и пригласил Василия Ивановича пойти погулять ‹...›

Между тем встал и сам Л. Н. Он справился, где я. Мы как раз в это время пришли домой. Помнится, он пригласил меня в кабинет, куда я вошел чуть не с благоговейным трепетом, и заговорил о своей работе... Как все мне было ново и чуждо!

В то же утро Василий Иванович попробовал было позаняться с Илюшей из алгебры. Проба была неудачна: ученик не стал заниматься, учитель рассердился, обозвал его негодяем и ушел. Вскоре явился из кабинета Л. Н., сказал, что надо бы начинать заниматься с понедельника (я прибыл в ночь с пятницы на субботу), что Илюша вероятно ничего не знает, и под видом спрашиванья Илюши начал экзаменовать меня... Надо было с русского перевести на греческий фразу со словом меч. Я перевел меч — μάχαιρα — (да оно так и следовало, ибо и фраза-то была для упражнения в первом склонении), Л. Н. заметил, что меч по-гречески ξίφος... Было не очень приятно, хотя чувство благоговения и заглушило мелькнувшее во мне на мгновение неприятное чувство.

В тот же день за обедом (я был приятно изумлен, что обед такой обильный и хороший) Л. Н. рассказал мне, что у них живет некто Александр Петрович16, который переписывает его сочинения, даже сам пишет стихи.

— Кто же он такой? — спросил я.

— Так, ходит всюду, поживет где месяц, где два... Пришел нынешним летом сюда и живет теперь у нас. И как странно вышло: пришел он с купанья; у него спрашивают паспорт... Говорит, что паспорт он оставил на берегу, где купался... Мы уж думали, что у него и паспорта нет. Нет, оказалось — есть: сходил, вернулся и принес...

В сочинениях Л. Н. упоминает про этого Александра Петровича. После узнал его хорошо и я.

Вечером, когда стало совсем темно, Л. Н. повел меня в кабинет и начал показывать свой перевод и толкование Евангелия от Иоанна, самое начало: «В основе было разумение, и разумение было насупротив или вместо бога, и разумение-то было бог...

Он, помнится, опять говорил мне неодобрительно о церковном толковании и переводе и спросил:

— Вас это не затрагивает с религиозной стороны?

— Нет, я и по-французски-то учился по книге Ренана...

Я был тогда совершенно равнодушен к религии, даже больше... все мне было в его работе ново, малопонятно, но мне нравилось, что тут, в кабинете графа, священные книги явились для меня не каким-нибудь сухим, скучным сборником подлежащей отмене чепухи (гимназия глубоко вкоренила в нас отвращение к ним), а источником живой глубокой истины, выраженной тонким философским языком, который иногда так неуклюж и груб в латинском и даже, пожалуй, немецком, лютеровом переводе. Мне нравилось, что под словом «логос» я не принуждаюсь разуметь второе лицо святой троицы, а понималось «разумение, разум». Мне нравилось, что εγένετο, γέγονεν2* переводятся не как-нибудь грубо factae sunt или gemacht, а имеют негрубый, тонкий философский смысл. Помню, когда Л. Н. заставил (уж не экзаменуя, а беседуя как равный с равным) меня перевести место: бога нигде никто не видел, — в какой пришел он восторг, когда я Perfectum εώρακεν в простоте души перевел, как нас учили: не видел и теперь не видит!

— Как это хорошо, — воскликнул он, — это-то мне и нужно!

Я, конечно, еще не знал, что и зачем это-то ему нужно.

шутливо-бранчливые отношения, даже с досадою мне сказала: «Что-то уж больно вас папа̀ расхваливает!». Суть была в том, что он сам знал мало по-гречески17 (вероятно столько же, сколько впоследствии по-еврейски18 и по-китайски19), и большим при его способности увлекаться показалось ему то, что было очень обыкновенных размеров ‹...›

III

..................,......3*

IV

Так прошел мой первый день в Ясной Поляне. Я познакомился почти со всеми обитателями, графиня даже любезно заметила, что считает меня членом семейства, но я все-таки чувствовал себя неловко. Не знаю, эта неловкость не оставляла меня никогда, как ни близко, по-видимому, я сошелся впоследствии с семейством Л. Н. Нельзя объяснить этого даже разницей в общественном положении — в семействе брата его Сергея Николаевича чувствовалось свободнее.

Потом дни потекли заведенным порядком. Василий Иванович составил расписание. Ввиду того, что мне надо было писать кандидатское рассуждение, уроки мои назначены были после завтрака. Вставал я к 9 часам, мои ученики несколько раньше. Кофе доставался поэтому мне холодный, а то и совсем не доставался — я пил чай или молоко... Затем начиналось вставание в высшей сфере: часам к 10—11 сходил Л. Н. вниз, в кабинет, одеваться. К этому времени в передней обыкновенно уже набирался разного рода люд: кто попросить леску, кто совета, кто деньжонок... Часто являлись и просто незнакомые люди с разных сторон: кто идя в Киев на богомолье, кто возвращаясь домой из Иерусалима; иной благородного звания человек даже предъявлял свой вид, говорил, что по расстроенным обстоятельствам идет из Петербурга в Одессу, где якобы предвидится заработок, и заходил, между прочим, в Ярославль, где, как ему сообщали, имелось в виду одно место, но ничего не вышло... Каких, каких только людей у графа не перебывало! Он беседовал с каждым, старался — надо отдать ему справедливость — удовлетворить, по возможности, каждого. Когда у него не хватало денег, он частенько прибегал ко мне в комнату, просил взаймы у меня.

Управившись с этим народом, он шел или пить кофе с графиней, которая в это время успевала уже встать, или ненадолго гулять и пил кофе после прогулки. Тут обыкновенно происходило утреннее свидание детей с родителями. Разговоры за кофе были или пустячные, или чаще обычные, про то, что занимало самого Л. Н. Поднимались споры — графиня противоречила, он возражал... Затем он брал чашку чая и уходил в кабинет работать.

В 12 часов мы с детьми завтракали, а затем до двух часов время проводилось, как кто хотел: кто шел на охоту, кто гулять в парк, в лес, зимой кататься на коньках.

С двух часов начинались мои занятия ‹...›

Часа в три, в четыре, занимаясь с детьми, бывало слышишь, как хлопнет в передней дверь... Это Л. Н., кончив писать, шел на предобеденную прогулку. Ходил он сначала с ружьем, на случай, если попадет дичь, но не помню, чтобы что приносил. Видимо, под влиянием его новых воззрений у него пропадала любовь к охоте... Раз, например, он приходит с прогулки и говорит, что видел рябчика... Но рябчик сидел так близко, что совестно было стрелять...

Потом он уж и совсем перестал брать ружье, ходил так...

В 5 часов звонили к обеду.

Приехал я заморенным, худым (тем более, что летом сильно прихворнул), а через год благодаря житью в прекрасной усадьбе, на хороших харчах, когда явился в Москву, — «Ишь как тебя граф-то раскормил», — заметила двоюродная сестра, с которой я долго не видался... Да и сам Л. Н., в августе пророчивший мне скорую смерть от чахотки, в ноябре уже говорил смеясь: «Да вы — крепыш: вас долбней не убьешь!».

После обеда еще позаняться приходилось час или два, а затем дети пили чай и расходились спать. Часов около девяти пили чай взрослые. Это время я очень любил: оно было самое интересное. Приходил Л. Н., рассказывал, что он делал, что написал, кого видел, встретил. Начинались разговоры, чего-чего я только не переслушал! Раз он был, например, в Туле, вернулся только уже после обеда. Дети кончили чай. Он приходит в залу и говорит: «Илюша, Таня, идите сюда, слушайте чудеса!». Был тут и я... И он рассказал, как из тульского тюремного замка совершил смелый, трудный побег арестант Яков Федоров... Надо было послушать этот живописный, энергический, точно выкованный рассказ — было нечто удивительное! Жалею, что я не догадался тогда записать: даже в не совершенно точной записи, наверное, многое бы от него осталось... Ложились мы довольно поздно — к часу, а то и позднее ‹...›

В среде Толстых мало было семейственности, того живого, непрерывного общения детей и родителей, без которых как-то трудно представить настоящую семью, — это я заметил довольно скоро. В самом деле, утром дети пили кофе и чай с бонной, гувернанткой, гувернером, затем садились учиться, родители в это время спали. К 12 часам родители начинали пить кофе, дети с бонной, гувернанткой, гувернером завтракали, а утреннее свидание их с родителями ограничивалось поцелуями. После завтрака маленькие дети, правда, гуляли, ездили кататься и бывали с матерью, но далеко не всегда, а отца в это время было не видно: он уходил писать. Казалось, единящим звеном до известной степени мог быть обед, но и это только казалось, потому что то отец опаздывал, то Илюша не приходил вовсе, а маленькие дети, или — как выражалась графиня — малыши, обедали отдельно...

На образование детей Толстые не жалели средств: нам двоим платили 2000 р., гувернантке 900 р., да бонне-англичанке рублей 300; кроме того, из Тулы приезжали каждую неделю учитель музыки, да учитель рисования.

Но лично отец с матерью на детей обращали мало внимания. Это мне показалось особенно странно во Л. Н., который далеко не бесследно прошел в истории русской народной школы...

Эта странность, конечно, не сразу же бросилась в глаза — на первых порах мне все было так ново, все возбуждало только восторг и восхищение...

Если бы на философской бирже котировать то, что было в моей голове тогда, когда я кончил университет, то ценного оказалось бы очень и очень мало — так что-то вроде чего-то, какая-то плохенькая смесь с закваской не то гегельянства, не то дарвинизма. Лев Николаевич, конечно, это видел... По утрам, сойдя в кабинет одеваться, он часто призывал туда и меня. Помню, например, раз он завел речь о Дарвине и его теории. Я говорю — это значит, что он начал вытряхивать из меня все, что можно было вытряхнуть. Он дал мне понять, что для вопросов нравственных теория эта имеет мало значения, не имеет даже никакого, потому что прогресс возможен только во внешней жизни, а во внутренней его нет и быть не может.

Я хоть и далеко не всегда соглашался с ним, но каждому его слову внимал чуть не с благоговением. Ни один обед, ни один чай, ни одна беседа для меня даром не проходила. Он каждый раз высказывал что-нибудь новое, интересное, или даже на известное умел взглянуть иногда с точки зрения, о которой я и не подозревал. Право, он, сам того не замечая, точно открывал передо мной новый умственный мир... Хорошего было здесь то, что я принялся учиться, как редко учился. Я слушал в университете лекции по немецкой философии, но «Критику чистого разума» впервые увидал в Ясной Поляне и начал ее штудировать во французском переводе. Тогда только что вышел Шопенгауэров «Мир как воля и представление» в переводе Фета, и Страхов, конечно, его прислал...20

— Прочитайте Шопенгауэра, — сказал мне Л. Н., давно с ним знакомый, — это вам прибавит много крови!

Я стал читать, и невольно мне вспомнилось, как назад тому несколько месяцев я отвечал на экзамене по философии именно о Шопенгауэре, получил пятерку, и только теперь понял, что, кроме имени Шопенгауэра, я в его философии в сущности не знал ничего. Немало перечитал я и других книг: «Кризис западной философии» Соловьева, «История политических учений» и «Наука и религия» Чичерина21, не говоря о многих сочинениях, касающихся истории раскола, христианства, Библии: например, Щапова, Ренана, Рейса...22 Как вообще тускло стало казаться мне то, что слышал я в университете! Как бывало неприятно, когда слова Л. Н. тонули в заурядной болтовне его жены, детей, гостей! С какой досадой смотрел я на детей, которые словно и знать не хотели, что их отец, Л. Н. Толстой — неоценимый писатель, честь и слава Русской земли, и как отрадно было мне слышать раз за обедом, когда Л. Н., очевидно довольный мною, сказал мне:

— Вы как раз по нас!

С Василием Ивановичем у нас только и разговора было, что про него. Я, например, слышал от него, будто покойный государь Александр Николаевич, проезжая в Ливадию, хотел видеться с графом, и о желании его было дано знать в Ясную Поляну... Поезд подъезжает, останавливается, стоит — графа нет. Поезд будто бы постоял, постоял да так ни с чем и отправился дальше в Ливадию. Трудно представить, чтобы свидание должно было произойти именно так, как рассказывалось, и чтобы граф оказался так ненужно невежлив23.

Верил сам Василий Иваныч рассказу или передавал просто так, по известного рода привычке, я не знаю, но, к чести своей, должен прибавить, что далеко не это пленяло меня в Л. Н., далеко не за это я любил и люблю его. Я любил и люблю его за ту атмосферу свежести и бодрости, пытливости и искания, которую всегда он приносил с собою. С радостью, бывало, уезжаешь от Толстых, где, повторяю, меня никогда не покидало чувство неловкости, стеснения, — и что ж? На другой же день начинаешь замечать, что чего-то недостает, сам сознаешь, что недостает-то именно этой толстовской атмосферы. Я любил и люблю Л. Н. за многое, и он это чувствовал, раз даже выразил это постороннему лицу — В. Ф. Орлову24:

— Я знаю, Иван Михалыч любит меня робко, стыдливо!

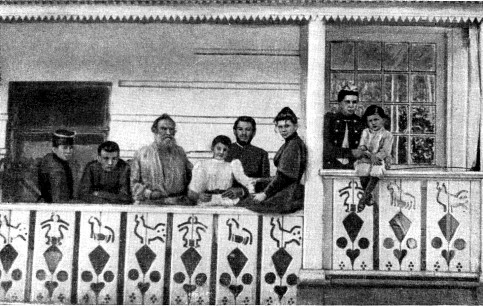

ТОЛСТОЙ В КРУГУ СЕМЬИ

Фотография. Ясная Поляна, 1892 г.

Музей Толстого, Москва

Гимназия и университет вытравили из меня всякое религиозное чувство. Проезжая из Крыма в Ясную Поляну, я не шутя думал, что главнейшая цель жизни — пожить получше, или, как я выразился своему товарищу Петру, над чем он смеялся, сорвать розу в январе. Я омертвел душой, и если хоть несколько ожил, этим я обязан только Л. Н. и никому больше, несмотря ни на какие его заблуждения и ошибки, несмотря на то, что толстовцем отнюдь назвать себя не могу и никогда им не был; Л. Н. раз мне даже сам сказал и справедливо, что я к его воззрениям изъявляю лишь «холодное сочувствие». Нам и в гимназии и в университете говорили о народной словесности, но... но вот перед собой я увидел человека, нет — великого писателя, который действительно любил ее, действительно умел ценить краткость, меткость, простоту народной речи, а — главное — умел этой речью пользоваться. Вслед за ним и я в своем маленьком ничтожном деле, при писании кандидатской диссертации, старался по возможности избегать искусственности, вычурности литературного языка, и сколько раз при переводе Апулеевой сказки об Амуре и Психее слова и обороты простого разговорного, даже мужицкого языка облегчали и выручали меня!..

«История русского языка и литературы только в том и состоит, что писатели откидывали все искусственное, наносное, условное и приближались к безыскусственному и простому, — сказал он мне однажды, когда зашла речь о русском языке. — После Ломоносова в этом отношении сделал шаг вперед Карамзин, после Карамзина — Пушкин».

Мысль, конечно, не новая, но выразил ли ее кто другой так коротко, так ясно и просто?

Да, я многим был обязан Л. Н., я любил и люблю его, но, несмотря на это, в нем было и нечто такое, что не могло меня не тяготить. Покойный В. Ф. Орлов говорил мне, что он на своем веку знал трех сыщиков, сыщиков по духу, по натуре, — это приятель его Сергей Нечаев, затем настоятель нового Афона о. Иерон и... Л. Толстой. Я не знал ни Нечаева, ни о. Иерона, но о Толстом, хоть это сказано, может быть, и чересчур сильно, а все же правда тут есть. Он был до крайности и любознателен и любопытен. Вернее сказать, он обладал неутолимым художественным аппетитом. Он вечно инстинктивно высматривал пищу для творчества, вечно искал и находил интересных людей: изучит, проглотит одного, смотришь — на смену ему есть уж другой. По-моему, это была в нем основная черта. Хорошо знала о ней и графиня. Когда семья переехала в Москву, она раз мне сказала, что для Л. Н. люди интересны на стороне, им он помогает, их любит...

«— А что вокруг него, то ему неинтересно. Люди в Ржановом доме ему интересны, а вот мальчишка у нас на дворе такой же, как и в Ржановом доме25— оттого, что он здесь, у нас на дворе...»

Интересных людей у него было, конечно, бессчетное множество, ряд их не прерывался.

Ему очень хотелось знать, зачем я ездил в южную Россию. Время тогда было тревожное, и он вначале, кажется, подозревал, не социалист ли я, не член ли какого-нибудь революционного комитета. Я уже говорил, как жадно он ухватился за мой саквояж с грязным бельем: наверное он думал, что не только саквояж, но и голова моя полным полна динамита. Признаюсь, несмотря на все мое к нему благоговение, он вначале досаждал-таки мне сильно. После вечернего чая иногда, бывало, хочется посидеть одному, что-нибудь почитать — приходит он, садится, начинает выспрашивать... Как москвич, никогда долго не живший в деревне, я по временам скучал, особенно вечером, когда нечего было делать. И ходишь, бывало, по привычке, как маятник, из угла в угол, думаешь про Москву... Лев Николаевич заметил мое хождение — пошли расспросы, о чем я думаю... А то иногда сидишь вечером, читаешь или пишешь что-нибудь, — вдруг чьи-то быстрые, быстрые шаги чуть слышно направляются в коридоре к моей комнате, отворяется дверь — на пороге Л. Н. с любезной улыбкой:

— А я хотел застать вас врасплох!

Это заставило меня быть всегда настороже. Читаешь ли, пишешь ли что, все бывало думаешь: а ну он придет? И заранее приготовишься при малейших признаках появления замести все следы, спрятать все во мгновение ока и сделать вид, что сидишь сложа руки.

Помню, с какой осторожностью я читал «Анну Каренину». Мне вообще не хотелось, чтобы он знал, что́ я читаю: пойдут разговоры, расспросы, а что касается собственно его-то романа... Раз он мне именно об «Анне Карениной» сказал с недовольным видом:

— Да, я описывал, как барыня влюбилась в офицера.

А в другой раз, по поводу, помнится, также «Анны Карениной», когда графиня заметила: «Ведь ты теперь считаешься первым», — он с раздражением ответил:

— Ах, оставь, матушка, пожалуйста, — до сих пор я только белиберду писал!

Так я говорю, что касается собственно его-то романа, то предосторожность-то моя не излишня была, хотя бы из деликатности. Сочинений своих он, кажется, никогда не перечитывал, а Василий Иванович передавал, что граф ему раз прямо сказал, что перечитывать их ему противно... Как-то странно было читать роман рядом с той же комнатой, где в это время сидел тот самый человек, который написал его — даже почему-то с трудом верилось, что это он написал!..

Приглядевшись поближе, Л. Н. скоро увидел, что революционного во мне ничего нет, взамен того он нашел во мне большое сходство со своим знакомым — Н. Н. Страховым и раз за обедом прямо мне это высказал и прибавил, что по всей вероятности я буду ученым, литератором. Я сказал, что очень этому был бы рад. Он ответил, что быть ученым в университетском смысле хорошего мало, и он думает, что я буду ученым иного характера... Я вспомнил свои горевания по окончании университета, теперь выходило, что горевать не о чем: я слышу не комплимент, а разом два — и почувствовал себя на верху блаженства! Но спустя несколько времени пришлось разочароваться: Л. Н. хоть и уважал и любил Страхова, но, имея в виду, что он не умеет энергично в спорах с ним отстаивать свои мнения, мне же заметил:

— Страхов, как трухлявое дерево: ткнешь палкой, думаешь, будет упорка, ан нет, она насквозь проскочила!

Весь конец 1880 и начало 1881 г. Л. Н. занимался разработкой Евангелия. Греческому языку он учился чуть ли не у какого-то семинариста, который иногда плел, по его словам, черт знает что...

Должно быть, у него существовали какие-то отношения и к тульским классикам — по крайней мере об одном из них, кажется, о Гайчмане, он был невысокого мнения: «Он знает из Платона „Апологию“ или „Критона“, а разверни какой-нибудь диалог еще тут, смотришь, он ни тпру, ни ну!?»

Как бы то ни было, Л. Н. мало знал по-гречески и некоторое участие в своей работе заставлял принимать и меня. Общительность у него была удивительная: о своей работе он постоянно говорил, взглядов и результатов не скрывал. Я знал кое-кого из пишущей братии — о, как те на него были непохожи! Те, бывало, боятся, что их подслушают и украдут, что они отыскали, подозрительно озирались, словом, доходили до комизма — настоящие толстовские антиподы...

Утром, призвав меня в кабинет, он часто показывал мне то, что удалось написать еще накануне.

С самого первого раза мне показалось, что, начиная работать над Евангелием, Л. Н. уже имел определенное заглавие (я еще не успел узнать, что они изложены были в двух его рукописных сочинениях — в разборе Макариева «Богословия» и в трактате «Государство и церковь»26). Научная филологическая точка зрения, если и не была вполне чужда ему, то во всяком случае оставалась на втором, даже на третьем плане... Помню, я как-то встретил проф. Иванова27 и разговорился про толстовский перевод «Учения двенадцати апостолов»28.

— Это перевод удивительный в смысле отдаленности от подлинника, — сказал мне Иванов. — Это не перевод, а скорее перифраз — филологу поэтому нечего с ним и делать: как будешь его критиковать, как его учтешь? В переводе учесть можно, но в перифразе нельзя.

— С этим можно не только согласиться, но прибавить, что таковы же толстовские переводы и из Евангелия. Историческую, чудесную, легендарную сторону в Евангелии, как известно, он совершенно устранил, считал неважной, ненужной.

«Какой интерес знать, что Христос ходил на двор? — говорил он. — Какое мне дело, что он воскрес? Воскрес — ну и господь с ним! Для меня важен вопрос, что мне делать, как мне жить?»

Он очень не жаловал Ренана, да, кажется, и Штрауса за то, что они обращали свое внимание именно на фактическую сторону в Новом завете. Ренана он не любил еще и за то, что от «Vie de Jésus» отдавало будто бы парижским бульваром, за то, что Ренан называл Христа promeneur и charmant docteur4*29, за то, что в переводах его из Евангелия все «так гладко, что не верится, что и в подлинниках так»...

Он имел в виду только нравственную, этическую сторону, но и в этом отношении был крут: Евангелие должно было лишь подтвердить уже составленные взгляды, иначе Л. Н. не церемонился и с текстом. При всем моем благоговении к нему, я с первого же шага почувствовал натяжку30. Иногда он прибегал из кабинета с греческим Евангелием ко мне, просил перевести то или другое место. Я переводил, и в большинстве случаев выходило согласно с общепринятым церковным переводом. «А вот такой-то и такой-то смысл придать этому нельзя?» — спрашивал он и говорил, как хотелось бы ему, чтоб было... И я рылся по лексиконам, справлялся, чтобы только угодить ему, неподражаемому Л. Н. ...

Большая часть работы по Евангелию прошла на моих глазах; нередко мне приходилось перечитывать написанное сейчас же, как только он оканчивал. Как рад он был, если что скажешь насчет его работы, особенно если не согласишься с ним (несогласие он относил насчет того, что я бессознательно проникнут церковностью)! Он весь превращался в слух, так и впивался в тебя... Иное дело, если кто начинал оспаривать его взгляды в корне, в основе, тут не обходилось без крика, и громче всех кричал Л. Н.

Несимпатичная сторона в Новом завете состоит, по-моему, в темноте и проблематичности очень многих и несомненно важных мест... Одно из них, трудное и для перевода и для толкования, представляет начало Евангелия от Иоанна, над которым Л. Н. трудился немало. Общепринятое толкование церкви то, что тут говорится о временах первобытных, временах, так сказать, библейского золотого века, когда между божеством и людьми могли еще существовать непосредственные отношения. Все это было когда-то в прошлом...

Льву Николаевичу претил церковный взгляд, он хотел понять это место не исторически. В личного бога он не верил, а в «логосе» — «слове», или, как перевел он, «разумении» — он видел этико-метафизическую сущность человека. Εν αρχη5* он понимал в смысле не времени, а сущности, основы... Но как понять редкое сочетание προς τον θεον?6* По лексиконам он знал, что в Евангелии Матфея есть место: η αξινη προς την ριζαν των δενδρον κειται!7* (III, 10), где выражение προς την ριζαν удовлетворительно переводится при корне. У Матфея это понятно, но что значит: слово или разумение было при боге? Переводчики спокон веков изворачивались кто как умел: в Вульгате стоит apud Deum8*, у Лютера bei Gott, в Остромировом евангелии: «Искони бе слово, и слово бе от бога, и бог бе слово, се бе искони у бога»; в теперешнем церковнославянском тексте: «слово бе к богу...» Лучше всего передано, по-моему, в последнем переводе по-славянски — по крайней мере хоть непонятность-то в нем не закрашена. Лев Николаевич в лексиконах нашел для προς значение не только при, но и против, или, употребляя народную форму, насупротив... Это насупротив, пожалуй, уж недалеко и от , особенно если понатянуть... И логос-слово, и бог, по толкованию церкви, сливаются одно с другим, у Л. Н. логос-разумение — становится вместо бога, устраняет его... παντα δι αντον εγενετο9* и пр. по церковному толкованию значит, что все произошло через логос-слово, или — как великолепно выразился Филарет — бог словом своим изрек мир к бытию, но как понял это Л. Н.? Сколько помню, да и едва ли ошибаюсь, он привлек на помощь метафизику немецкого идеализма: все произошло через разумение — это значит, что этико-метафизическая сущность, или разумение создали из себя мир в формах пространства и времени — Иоанн Богослов и автор «Критики чистого разума» подают, таким образом, друг другу руки! Но как понять: εν αντω ζοη ην10* — в нем жизнь была? А это значит: во власти его жизнь была... Перевод всего этого места я привел выше. Разыскав по словарям, что в позднейшем греческом языке ειναι — быть — иногда равносильно γίγνεσ θαι — становиться, он после поправил это место так: «В основе стало разумение, и разумение стало насупротив, или вместо бога, и разумение-то стало бог. Оно стало в основу вместо бога. Все через него произошло, и помимо него не произошло ничего, что живет. Во власти его жизнь стала, и жизнь эта стала свет людям, и свет во тьме является, и тьма его не охватывает».

Что γέγονε из произошло он переправил в живет, это для меня понятно, но почему аорист κατέλαβεν11* он перевел временем настоящим: «охватывает»? Я не раз ему указывал, что в этом именно месте передать греческий аорист по-русски временем настоящим, по-моему, — натяжка, мало того — неверность. Но настоящее ему было, очевидно, необходимо, и он, выслушав меня внимательно, все же оставлял, как было.

Стихи 12-й и 13-й он перевел 31: «всем тем, которые поняли его, оно (разумение) дало возможность сынами божьими сделаться по вере в значение (ονομα12*) его, которые не от кровей, не от похоти плотской, не от похоти мужской, а от бога были зачаты». Он показал мне свой перевод — мне пришло в голову перевести в его же духе, но так: «а кто его принял, всем тем оно дало возможность стать чадами божиими — веровавшими в его значение, потому что они не от кровей, не от похоти плотской, не от похоти мужской, но от бога были зачаты». Я перевел так, да, признаться, и позабыл о переводе.

После завтрака я ходил обыкновенно во флигель к Василию Ивановичу пить чай. Приходим оттуда, не успели войти в переднюю, смотрю — из кабинета выбегает Л. Н., останавливает нас и начинает говорить, что теперь перевод так точен, что уясняет ему дело еще больше.

— Это такая точность — никакому Страхову не уступит, — говорил он.

«Страхову не уступит» — это уж, казалось, высшая степень похвалы, и я, не успев вслушаться, подумал, что она относится к Иоанну Богослову, который умел все так точно написать, как Страхов. Оказалось — нет: за приведенный выше перевод он хвалил меня. Мало того, тут же, при Василии Ивановиче, он стал приглашать меня к совместной работе, обещать плату с листа... Он увлекался, очевидно...

Я сказал, что от работы не прочь, но что же говорить о плате, ничего не видя?..

После, и стараясь сделать что-нибудь для него, я не раз спрашивал, что именно надо, но ни разу не слыхал никаких указаний. Одно, два выражения или слова в переводе ему понравились, пришлись кстати, и вот этого было довольно, чтобы его горячая натура вся вспыхнула мыслью о совместной работе. Помнится, впрочем, что к Рождеству я успел кое-что сделать, но едва ли он что-нибудь извлек из моей работы.

Не менее, чем над этим местом в Евангелии Иоанна, затруднялся и трудился Л. Н. и над беседой с Никодимом. До этого времени я никогда не только не вникал, но и не думал об этой беседе. Когда занимался ею Л. Н., занялся и я и подивился ее непонятности... Прошло тому уже четверть века, и, перечитывая ее снова, вижу, что впечатление то же...32 ανωθεν — но что значит родиться свыше? Дальше как будто пояснено: «если кто не родится от воды и духа». От какой воды, от какого духа? Непонятное объяснено столь же непонятно! Далее говорится, что никто не всходил на небо, кроме как сошедший с неба сын человеческий, что как Моисей вознес змию в пустыне, так надо быть вознесену сыну человеческому... Не хочется даже выписывать дальше — так все и теперь темно, странно, загадочно, выражения все такие, как будто их нарочно выбирают с тем, чтобы что-то неясное, хоть может быть и высокое (высокое все же чуется) затемнить, сделать совсем непонятным... Церковь видела здесь указание на крещение водою, на свидетельство Христа о самом себе, о своем божественном посланничестве, на пророчество о том, что ему придется пострадать на кресте, и стать искупительной жертвой за человеческий род, даже на последний суд при втором пришествии...

Для Л. Н. толкования церкви, само собою разумеется, не были убедительны. Он давал свои... Εαν μητις γεννεδη εξ υδατος και πνευματος13* — родится от духа — с этим еще справиться можно, но родится от воды?

Что это значит? Разыскав по лексиконам, что υδωρ в книгах Нового завета иногда значит jede Flüssigkeit des menschlichen Körpers14*, предполагал понять это слово в смысле малафьи33. Много ли выиграло понимание этого места — предоставляю судить другим... «Как Моисей вознес змию». Лев Николаевич здесь, конечно, не видел ничего пророческого и понял в смысле нравственном: так надлежит быть вознесену и сыну человеческому — слова эти он понял не в смысле намека или пророчества о крестном страдании, а в том, что логосу, или разумению, принадлежит руководящее значение для человека...

Все свои заметки, все переводы, словом, все, что ни удавалось ему написать, он, бывало, показывал мне тотчас же. Сожалею, что не имел в то время привычки записывать — нашлось бы, пожалуй, немало интересного. Помню, раз призвал он меня утром в кабинет и с восторгом начал по черновой рукописи читать толкование к искушению Христа в пустыне.

— Я после этого нашел и для себя самого смысл жить! — сказал он мне в заключение.

Много трудился он над выражением, которое он хотел передать: как свободу имеющий... А то один раз прибегает он ко мне в комнату из кабинета и указывает то место в главе Матфея, где говорится о том, как Христос чудесным образом уплатил подати сборщикам.

— А вот так это место понять нельзя? — спросил он и перевел: «пойди, закинь уду, поймай рыбу, и раскрыв рот, т. е. закричав, продай ее на рынке и вырученные деньги отдай сборщикам»34. Я после нашел, что ανοιξας το στομα15* действительно может значить «закричав», но недоумевал, зачем ему нужно а̀ la Штраус или Ренан счищать чудесный налет с этого места — ведь чудесную же сторону он отвергал в Евангелии совершенно, мало того — знать ее не хотел, игнорировал.

Мне не раз приходилось быть свидетелем того, что называется муками рождения произведений. Иногда у Л. Н. не выходило. «Я это знаю, — говорил он, — не выходит — уж лучше бросить, оставить на время». И он в таком случае бросал, приказывал оседлать лошадь и уезжал. Зато, если выходило, он являлся из кабинета веселый, сияющий. Помню, объяснение к притче о сеятеле ему ужасно как нравилось. «Одно слово — игрушечка!» — говорил он и Василию Ивановичу.

Общителен он был необыкновенно не с одним со мною. Я вначале чувствовал недоумение, не понимал... Потом я стал чувствовать натяжки, хотя к церковному толкованию и переводу был совершенно равнодушен... Во всяком случае уважение мое было безгранично. Семья относилась — как относилась семья? Графиня больше не соглашалась, бывало постоянно спорила, хотя уважение к тому, с чем она не соглашалась, было и в ней, против чего она спорила... Лев, сын, был еще мал. Илья (хотя отец и любил его, по-видимому, больше других, потому что он-де на меня похож) — Илья был слишком занят охотой и беганьем на кухню, да он и по природе был не таков, чтобы интересоваться «разумением» жизни, а Сергей — этот прямо объявил:

— Разумение — это просто чепуха35.

V

Жизнь в Ясной Поляне разнообразилась приездом гостей. Помню, что первым, известным мне уже по журналам гостем, был Стасов. Он заранее прислал телеграмму, что приедет тогда-то, и мне было любопытно взглянуть на человека, имя которого мне уже давно было известно по журналам. В доме стали его ожидать; Л. Н. за обедом сказал даже, что будет просить его не сообщать ничего печатно о своем пребывании в Ясной. — «А то он примется, пожалуй, описывать, как мы живем — пьем, едим, обедаем», — напрасные слова, в «Историческом вестнике», появилось сообщение Стасова36. Он приехал ночью. На другой день, когда мы сели завтракать, в залу быстро вошел длинный большой господин и неожиданно спросил меня:

— Это вы играли вальс в шесть восьмых?

как мужики шагают по глубокому снегу — ему пришло это в голову при виде действительно шагавших по снежным сугробам мужиков. Лев Николаевич, помню, это очень одобрил16*. Вечером в кабинете он читал Стасову свои объяснения на Евангелие. Лежа в постели, я слышал громкий их спор, вероятно, по поводу этих разъяснений... Стасов, кажется, приезжал, между прочим, с тем, чтобы выпросить каких-нибудь рукописей для петербургской Публичной библиотеки. Графиня согласилась дать рукопись «Военных рассказов», только Стасов по своей безалаберности, уезжая, забыл ее, так она и осталась в Ясной. Графиня рассказывала после, что взамен ее она послала Стасову деревенской пастилы38.

Другой гость, постоянный, приезжавший каждую субботу, был кн. Урусов, тульский вице-губернатор. Впрочем, в сентябре и, кажется, далее он не появлялся в Ясной Поляне, потому что ездил за границу. Это был, правда, немолодой уже, но внешне безукоризненный человек, с манерами и говором аристократа. Жена его пребывала с дочерьми в Париже, потому что — как он раз мне сказал — там климат лучше, вернее, кажется, он жил с нею не в ладу. Это был ярый поклонник и последователь Л. Н., но его поклонением и последованием Л. Н. иногда тяготился. «Для меня он составляет большое обременение», — раз он сказал при всех... Но князь этого не замечал, да, признаться, и заметить было трудно, потому что в его присутствии Л. Н. недовольства и виду не показывал, а графиня — так та была к нему всегда очень любезна. Приезжал он обыкновенно в субботу к обеду, беседовал, благоговейно слушал Л. Н., ходил с ним на прогулки. Помню, как-то около Крещенья, в одну из суббот, была сильная метель, и около Ясной Поляны замерз какой-то человек (о нем, впрочем, писал Сергей Петров Гарбузов39). Об этом стало нам известно только на утро в воскресенье. Лев Николаевич велел заложить лошадь, и мы с Сережей поехали за замерзшим. Он действительно лежал у дороги, близ занесенной снегом кучи щебня или песку. Мы привезли его в деревню, внесли в пустую, холодную избу. Пришел Л. Н., начал с Сережей оттирать, пришел Урусов и тоже оттирал... Я не оттирал, я не мог побороть неприятного чувства, но Урусов поборол — поборол ли бы он, если бы не пример Л. Н.?

Лев Николаевич, занимаясь Евангелием, и между писателями предпочитал таких, которые учили, как жить... Урусов в Париже, кажется, несколько позабыл яснополянские заветы, увлекся спиритизмом и привез Л. Н. «L’Evangile spirite»17*. Помню, Л. Н. сильно критиковал эту книгу, упирал на то, что она кроме известного да пустяков не дает ничего... Мы с Василием Ивановичем накинулись тоже... Урусов сконфуженно молчал, не пытаясь даже оправдаться ‹...›

Реже бывал в Ясной Поляне брат Л. Н. — Сергей Николаевич Толстой. Ни лицом, ни сложением, ни фигурой братья не были схожи, ни — прибавлю — темпераментом и убеждениями. Мало того, редко можно было встретить столь мало схожих. Когда они сходились вместе, не проходило минуты и смотришь — уже сцепились. «Льву Николаевичу хорошо, — говорил Сергей Николаевич, — он может с мужиком ладить: мужик надует его на 100 р., а он, Лев Николаевич, его опишет, получит за это 500 р. — чистый барыш!». Но далеко не все, написанное братом, одобрял Сергей Николаевич.

«Раз пришлось мне читать вслух „Кавказский пленник“... „Жил на Кавказе барин, звали его почему-то манерным, плохим... “»40.

О работах брата по Евангелию — и говорить нечего: Сергей Николаевич отвергал их совсем, и споры главным образом касались их. Когда Л. Н. затеял Общество трезвости41, Сергей Николаевич опять-таки взглянул на это как на нечто ненужное: «Без рюмки водки желудок у меня плохо варит». Когда Л. Н. выражал вегетарианские воззрения, Сергей Николаевич говорил: «Что же в том, что мы убиваем животных? Ведь мы дохну́ть не можем без того, чтобы не погубить миллионы организмов!» По-видимому, он затеянное Л. Н. дело считал пустяками, увлечением, каких в жизни Л. Н. было не мало...

«Я помню, Левочка увлекался тем, чтобы жить в деревне, как мужики, жениться на крестьянке, подбил других. Другие были готовы, даже попортили несколько девок, а сам он взял да женился на Софье Андреевне — и отлично по-моему сделал!..»

Братья не схожи были и по женитьбе: Л. Н. и мечтал, может быть, жениться на крестьянке, но женился на дочери придворного доктора Берса, а Сергей Николаевич, этот аристократ, барин (мне иногда думается, не есть ли тургеневский Павел Петрович Кирсанов список с Сергея Николаевича), мечтал жениться на сестре Софьи Андреевны, а женился на простой цыганке из табора... Они сходились и не могли не спорить, но это значит только одно — они и любили и уважали друг друга. Лев Николаевич называл воззрения брата дикими, но уважал их за то, что они у него свои, не начитанные, а Сергей Николаевич говорил мне в Москве раз весною, что с отъездом Л. Н. он не знает куда деваться — нет живого человека!

‹1885›

24 июня. Вчера я приехал в Ясную Поляну42. Сегодня видел ее всю и всех ее обитателей.

За чаем толковал с Л. Н. и Татьяной Андреевной43 о воскрешении Николая Федоровича44. Это воскрешение Л. Н. сопоставил с теорией брата своего Сергея Николаевича, которая заключается в том, что мир состоит из частиц, изменяющих формы своего сочетания в бесконечности пространства и времени, и что, следовательно, возможна и такая комбинация, что раз уничтожившееся снова придет в прежнюю форму. Разница та, что у Николая Федоровича все предоставляется сознательной деятельности человечества, а у Сергея Николаевича — простому процессу.

25 июня. Вечером, вернувшись с прогулки из Ясенков45

26 июня. Идя домой из леса, встретил Л. Н. Он сказал, что пишет все по поводу политической экономии, — о ренте и т. д.46, сообщил о сочинениях американца Джорджа47, который со многими положениями этой науки не согласен. В книге «Progress and poverty»18* он приходит к тому заключению, что для того, чтобы покончить со многими экономическими неурядицами, надо национализировать земельную собственность, отменив все налоги, прямые и косвенные.

— Политико-экономы, — продолжал Л. Н., — сами сбиваются с толку, говорят, сами не зная что; например, толкуя собственно о государстве, они говорят о человеке вообще... Я многим из так называемых консерваторов толковал, что вопросы политико-экономические в настоящее время находятся в таком же положении, в каком был в начале нынешнего столетия крестьянский вопрос.

26—29 ‹июня›. Со Л. Н. беседовать приходилось мало. Впрочем, раз за чаем говорили про Мэтью Арнольда48 по поводу того, что у него есть мысли, сходные с мыслями Л. Н. «Свободомыслие одного века есть обычное воззрение века последующего», — мысль, не показавшаяся мне новой, но она очень нравится Л. Н.

Лев Николаевич с графиней и Илюшей сидел за утренним чаем под липками, около крокета. Илюша заметил, что около Ясной Поляны мало дичи. Лев Николаевич возразил на это, что дичи и вообще никогда не бывает много. У него был на Кавказе знакомый казак Ерошка, которого он в повести «Казаки» вывел под именем Епишки49. «Утром уходил он на охоту, — говорил Л. Н., — брал с собой двух собак, все снасти и приспособления для охоты и для ловли дичи — и все-таки при всех тогдашних удобствах для охоты не убивал много».

— В нравственном отношении Ерошка был не зверь, а животное, — продолжал Л. Н., увлекаясь воспоминаниями, — убить человека ему было нипочем. Ермолов50 «Ну, что? с чем ты?» — «Я его вот так поманил пальцем в сторону, вынул из кармана и показал кисть руки».

— А то был еще чеченец Балта́51. Этот занимался кражей и пьянством. Украдет где-нибудь лошадь, продаст и сейчас приезжает в город, нанимает двух музыкантов, покупает рому и пьет, пока не пропьет всего. Раз пришел он к русским, видит — играют в деньги. У Балты́ не было ни гроша, зато был тут у него кунак. Он видит, что на кону̀ стоит что-то рублей 20—25. Занял он у кунака 20 к., разменял на медь, подошел к игрокам, загремел медью в кармане и кричит: «Хочешь на все?» — «Сам думаю, коли не моя возьмет, пистолет со мною, выстрелю в кого-нибудь и убегу». Согласились — кон взял Балта́. Опять пошло пьянство и музыка, а потом безденежье. Когда выходили деньги, он доставал навертку, наверткой проделывал дыру в двери конюшни, отмыкал изнутри крючок или задвижку, уводил лошадь, продавал, и опять начиналось пьянство и музыка.

30 ‹июня›. Был князь с армянской физиономией — Абамелек-Лазарев52— все известно по книгам.

Был в Ясенках, беседовал с тамошним кабатчиком, который хвалил «Чем люди живы» и заявил мне сомнение в учебных успехах Илюши и объявил, что даже знает о нашей поездке с Сережей на лодке.

К нему пришел мужик с бабой. Услыхав, что мы говорим об Л. Н., мужик сказал, что у них в Малахове есть старичок, балясник.

— Все к графу хочет сходить, да боится, что в шею выгонят. А уж такой — страсть! Начнет рассказывать, — три дня не отойдешь от него. Где-где ни бывал — и на Кавказе и в Турции. Двенадцать лет от господ бегал, а как вышла воля, вернулся. Такой балясник! Хочет сходить, да сумлевается, как примет граф — может, в шею выгонит, а может, водочки поднесет.

С. А. ТОЛСТАЯ

Рисунок Л. О. Пастернака, 1901 г.

Музей Толстого, Москва

В этот же день в кабинете У Л. Н. неожиданно встретил какого-то Файнермана53— по словам его — благодаря Л. Н. уверовал во Христа.

Вечером, после чаю, до полуночи беседовали с графом. Между прочим, он говорил о том, что теперь старикам приходится идти впереди молодежи. Молодежь — или революционеры, или из разряда людей, которым все наплевать, а «на наш, мол, век хватит!» У молодежи последнего разряда — полнейшее отсутствие духовных интересов, отсутствие чутья, такта. Армянский князь, например (он уже успел уехать), на поле выходит в кольце, в котором два камня по 150 р. каждый. Другой (но кто, не было сказано) стоит на крыльце, манит своих ребят, а лакей в это время ползает по земле, чистит ему сапоги.

— Да в былое время, — продолжал Л. Н., — декабристы за стыд бы это сочли, да сочли бы за стыд и вообще в гвардии. Такой же взгляд был тогда и в армии. А теперь дошло бог знает до чего! Люди только и стараются оскотинить насилием других людей для того, чтобы, в конце концов, и самим оскотиниться.

Отсутствие духовных интересов среди молодежи лучше всего сказывается любовью к картежной игре.

1 июля

Еврей говорил, чтобы всю землю отдать мужикам. Лев Николаевич указывал на неудобство — наверное ничего не выйдет. Кому отдать и как отдать? Крестьянин, поступивший в лакеи, получив землю, сам работать не станет, будет сдавать. Гораздо лучше проект Джорджа о национализации земли: устранить все другие подати и налоги и брать высокую пошлину с земли, которая будет принадлежать правительству. Земля будет давать только излишек (ренту) в пользу того, кто сидит на ней. Джордж, впрочем, вычисляет, что и тогда землепашец не останется в убытке, потому что не будет других косвенных налогов. Налог должен составлять, по крайней мере, 80%, а 20% останется в пользу землепашца.

Лев Николаевич ушел писать, я его видел только за обедом.

После обеда толковал с евреем, который старался мне показать, что есть два рода насилия: один для личного блага, незаконный, другой — для общего блага, законный. Так как главная заповедь Христа касается жизни общей в любви, труде и согласии, то при достижении такой высокой цели не надо смущаться насилием, потому что оно законно. Я спросил, согласен ли он с учением Л. Н. Он отвечал, что да, и когда я сказал, что Л. Н. коренным пунктом своего учения ставит непротивление злу, он не согласился. Пришел Л. Н., потом Стахович54. Заговорили опять о насилии. Объясняя Стаховичу, что́ такое насилие, Л. Н. рассердился и стал кричать, как никогда. Затем стих, а еврей все продолжал гнуть к тому, что есть и законное насилие.

́ вместо свекровь сказала недавно Л. Н. какая-то приходившая в Ясную Поляну старуха. Говорили о легендах и мифах, до сих пор ходящих в народе. Ходят они зачастую в обрывках, как и пословицы. Петрович55, приезжавший недавно в Ясную Поляну, сообщил Л. Н. тему для «Чем люди живы». В Ясной Поляне он пел и богатырские песни. Слушая их, один яснополянский мужик заметил о Петровиче:

— Хорошо ему, немцу, на сытое-то брюхо петь!

И Л. Н. стоило труда уверить мужика, что тот поет по-русски. Так эти песни стали чужды в здешних местах народу! Петрович же рассказал миф такого рода. Сидел бог на камешке среди моря и стал молотом ударять по камешку. Выскочила искра — стала ангелом. Поклонился ангел и отошел. Выскочила другая искра — стал другой ангел, поклонился богу и отошел. И натворил бог ангелов много, а потом ушел. Пришел дьявол, сел на место бога, стал высекать искры, и стали из искр делаться дьяволы. Затем у ангелов с дьяволами начинается борьба; дьяволы почти одолевают ангелов, но является главный божий воевода Мик и побеждает дьяволов.

«Не износится лицо без стыда», — сказал я как-то Петровичу пословицу. — «Как платье без пятна», — досказал он.

‹ьву› Н‹иколаевичу› как бы в доказательство того, что и пословицы наши зачастую ходят не в полном виде.

Не помню почему, заговорили о яснополянской покровительнице животных, старухе Агафье Михайловне56. Лев Николаевич сказал, что она любит животных по-буддийски: кормит и призирает собак; ошпарят петуха — и петуха шпареного не забудет. Внутри нее такой мир идей и чувств, пережить который дай бог какому-нибудь Шопенгауэру, только мир-то этот несравненно лучше, искреннее. Рассказывал Л. Н. о ней, как она передавала ему о часах, которые пустил у нее в ход Илюша.

— Ночью-то я, батюшка, не сплю, лежу, да слушаю. И все-то они точно говорят мне: «кто ты? что ты? кто ты? что ты?»

Еще лет 50 тому назад (она помнит Л. Н. грудным ребенком) пошла она к доктору лечиться. Тот и спрашивает: «Что у тебя болит?» — «Да так, батюшка, — отвечает, — точно будто береза в животе растет».

«Пошла я, батюшка, в Бабурино (за 4 версты) для нее за кавалерами. Гляжу, а за мной идет их целая стая, да такие все мужики... Куда, думаю, ей такие — я и сама не рада была». Людей она любит не так сильно, как животных, — на этих остановились, кажется, все ее симпатии. Войти к ней — сейчас же увидишь почти на пороге какую-то серую массу, которая начинает шевелиться. Это собаки, прикрытые ее юбкой или шалью.

Я не помню, почему мы завели речь о рассказе «Свечка»57. «Я слышал его от пьяных мужиков, с которыми мне пришлось ехать из Тулы. Он мне понравился именно своею грубою простотою — так и пахнет мужицкими лаптями!»

Мы перешли из залы в гостиную к графине. Продолжая разговор о литературе, мы заговорили о романах и Вальтер-Скотте. Лев Николаевич выразил ему неодобрение и припомнил, что когда Вальтер-Скотт умер, то один из знакомых сказал:

— Ну, слава богу, по крайней мере теперь не будут меня спрашивать, читал ли я его последний роман!

«Это баловство от нечего делать, — говорил Л. Н. — Люди живут бог знает в каких условиях, соблазны на каждом шагу, дела никакого нет, и вот начинается дурь. Дурью начиняет себя девушка, так что стоит только кому-нибудь явиться, ее с этой дури разрывает, точно с пороха, и начинается чепуха. От этой чепухи надо отличать присуху, как говорят в народе, когда люди привязались один к другому, но между ними стоят неодолимые препятствия. Это — величайшая мука. Любви желать — желать холеры, и нужно удивляться людям, которые ищут этой холеры и находят в этом какое-то удовольствие. Иное дело — любовь между мужем и женой, когда люди сживутся между собой. Но и это не есть счастие, а есть то же, что воздух, вода, т. е. одно из необходимых условий человеческой жизни».

3 июля. За обедом Лев Николаевич, не помню почему, вспомнил о мистере Лонге, миссионере, который прожил в Индии 20 лет58 ужасном французском языке он говорил графине: «Madame, avez-vous été à Paris?»19*. Рассказывал, что, крестя индусов, они в то же время оставляли им многоженство. Будучи лет 45, он казался гораздо старше: индийский климат дает знать себя англичанам! Они не хотят применяться к местным условиям, приезжают со всеми своими привычками — с бифштексом, боксом и пр. Потому-то они в Индии и не выводятся: кто из англичан женится, тот будто бы уезжает в Англию.

За вечерним чаем шла речь о литературе и писателях.

— На вазе разные арабески вперемешку, амуры, цветы и т. д., все красиво, но для чего? какая в этом цель? — говорил Л. Н. — Так же и писатели (английские). Горе и радость, веселье и страдание в романах, все вперемешку, — к чему все это, какая цель? Русские считают нужным читать Пушкина, Тургенева, Толстого, и этой-то дребеденью заслоняют книги, которые для людей действительно нужны. Мысль есть самое важное в человеке; сообразно мысли живут и поступают люди. Стало быть, хороша та книга, которая говорит мне, что мне делать. А люди стараются из книги сделать какую-то забаву, игрушку. Это все равно, что хлеб: хлеб существует затем, чтобы его есть, а кто скажет, что он существует для того, чтобы помягче на нем сидеть, это бессмыслица, чепуха. Английские романисты именно и сделали из книги такую игрушку; их произведения — в сущности бесцельная игра света и теней, например, у Брэддон, у которой к тому же романы, как и у многих английских писателей, носят печать фабричности, несмотря на мастерство языка59«Семействе Ругонов» состоит в том, чтобы проследить дегенерацию фамильных черт — что-то напоминающее Дарвинову теорию. Это дает ему опору, несмотря на всю ложность исходной точки зрения, и вот отчасти почему он читается во всей Европе; мы, сидя в Ясной Поляне, горим нетерпением прочесть его новый роман. Тургенев до самой смерти так и занимался в сущности пустяками. Я чувствовал это еще тогда, и это впоследствии возбудило даже его неудовольствие на меня. Настоящее лучшее его произведение — «Записки охотника». Тут есть прямая цель. А после ему, очевидно, стало нечего писать, и пошла ужасная чепуха. Я помню, как Анненков, главный критик, я и другие собрались у Панаева читать «Рудина»60. Я чувствовал что это чушь и больше ничего... Лаврецкий, Базаров — и это все мне тоже не нравится. Лучше всего «Новь»: тут выведено что-то реальное, соответствующее жизни. А в Рудине, Лаврецком, Базарове — ничего нет: что говорит Базаров, то только разве и хорошо. Да и быть ничего не могло: ведь те движения, представителями которых являются Рудин, Лаврецкий, совершились только в умственной сфере, в поступки не переходили, оттого-то и не могли дать содержание художественному произведению, тогда как «Новь» могла. Повесть Тургенева «Живые мощи» — прелестный рассказ, который был написан, очевидно, давно; он отдал его в печать по просьбе и то со стыдом, потому что там есть что-то похожее на религиозную идею, со стыдом потому, что за повесть такого характера Белинский бранил, а в Тургеневе воспоминание о сороковых годах было свежо. Художественная форма хороша только там, где она необходима. В моем маленьком деле я чувствую, что могу лучше всего выразить свои мысли именно этим путем — я ее и употребляю и для интеллигентной публики у меня есть прямое средство.

4 июля. Утром, когда я хотел взять Джорджа, чтобы прочесть о Мальтусе, пришел Л. Н. в кабинет одеваться. Он сказал, что после Джорджа Мальтус стал для него ничто — о нем он уже не может и говорить серьезно. Его теория об умножении населения и продуктов сделана для английской аристократии; что, мол, есть, того не переделаешь — так живите, как живете! А в сущности это писатель бездарный, которого не принимали ни в один журнал, пока он не написал своего «Опыта о населении»61. С той поры начинается его успех и слава. Если иметь в виду только бессовестную эксплуатацию природы человеком, пожалуй, тут и была бы правда. Но дело в том, что сюда, именно в отношение людей друг к другу, к земле и к ее продуктам, входит элемент бесконечного, который изменяет все. С умножением людей умножаются и средства для прожития: на двух десятинах троим легче жить, чем двоим. «Это все равно, как на корабле, — говорит Джордж, — выйдут припасы, по-видимому, все кончено. Но это не так: стоит приподнять пол, и внизу увидишь еще много припасов»...

— Из-за чего же я бьюсь, — продолжал он, — я вижу кругом людей, которые запутались во всей этой чепухе. Ко мне приходят профессора или — как назвала их одна барыня (Олсуфьева) — волхвы. Они пережили гимназическую и университетскую пору, стали магистрами и докторами, лет по 10—15 профессорствуют, читают все, что напишут другие, европейские волхвы. Ведь это не шутка. Ну и что же в их писаньях? Кроме путаницы я ничего не нашел. Разбирать всю эту путаницу по пунктам — на это не хватит целой жизни. Я беру самые корешки и вижу, что именно тут-то и нет ничего. Благодаря Джорджу, Мальтус для меня теперь не существует. Кто положит предел человеческой мысли? Мы сами дивимся на удивительные открытия, но только дело в том, что общественный строй в своем теперешнем виде остается далеко позади всего этого.

5 июля. Видел купца-раскольника, приезжавшего к Л. Н., который толковал ему об «Учении двенадцати апостолов».

Лев Николаевич косил часа два. Я наблюдал за ним из-за деревьев, когда он уже кончил: положил брусок в брусницу, вскинул по-мужицки на плечо косу и тихо, задумчиво направился домой. Я вышел, он меня увидал.

— А я только что думал о том, что скоро придется умирать, — сказал он. — Хороша смерть, когда жил не как мы, которые наедаемся бог знает до чего, в то время, как другим нечего есть.

Он вспомнил о Николае Федоровиче, как он живет. Он уважает, любит его больше всякого и удивляется, что тот от него отшатывается.

— Николай Федорович говорит, что между людьми братства потому нет, что нет общего дела; будь оно, было бы и братство; делом этим он считает воскрешение. Я же говорю, что братство может быть и без общего дела, пожалуй, просто вследствие того ужаса нашего положения, который есть прямой результат отсутствия братства. Он этого не хочет понять.

У него есть пункт помешательства, которого у меня, должно быть, нет. Я ему говорил: поставьте вы общее дело целью, не определяя его точно... Но с философской точки зрения его построение правильно, он прав, ставя человечеству такую задачу, если только отодвигать ее исполнение в бесконечность времени.

После вечернего чаю Стахович в гостиной читал свои стихотворения, а я со Л. Н. слушал из залы. Стихи, видимо, были недурны, но читались напыщенно.

— Когда так читают, — сказал Л. Н., — мне всегда хочется залезть под диван.

6 июля. Сегодня вечером, разговорившись о спиритических явлениях, Л. Н. стал горячо ставить их на одну доску с чертовщиной: «Почему я должен верить в какой-то бишопизм или гипнотизм? В таком случае надо верить и бабе-знахарке и мужику, который подал Сергею Николаевичу (брату) жалобу на соседа, что тот у себя на зло ему держит в сундуке семь чертей. Есть область серьезного и область суеверия, человеку надо чувствовать разницу между тем и другим. Если человек пустится в область суеверия, ему некогда будет заниматься даже своим прямым делом. Все такого необычного рода явления имеют один характер: они связаны с внутренним человеком, с его внутренней организацией. Явления, которые можно понимать, даже, например, гипнотизм, доступны исследованию — в гипнотизме, например, влияние на нервы блестящих поверхностей. Но явления, связанные с внутренним строем человека, наблюдать нельзя, потому что чем было бы их наблюдать? Явления материальные доступны опыту, явления духовные — нет. Душе тогда пришлось бы разглядывать себя как бы в зеркале и свое отражение в нем схватывать, но возможно ли это?»

. Вчера за обедом Л. Н. говорил, что когда он косил, загремел гром, закачались от ветра деревья, и ему вдруг стало почему-то жутко.

— Но я вспомнил, что может мне сделать гроза? Разве убить — и только. А это — я и вчера вам (т. е. мне) говорил — самое желательное для меня. Значит, я боюсь того, чего желаю. Как только я подумал это, сейчас же во мне пропала всякая жуткость.

Сегодня после обеда я увидел под окном человека с виду очень странного. Он был очень бедно одет: в рваных валенках, рваном полушубке, поверх которого было надето что-то еще, и в старой не то шляпе, не то фуражке. Лицо с бородой, добродушное. Я догадался, что это должно быть так называемый Чинов окончил62

Он не замедлил со мной заговорить и отрекомендовался мне как «служащий, поставщик военного провианта светлейший военный князь Григорий Федотов Блохин».

Он желал увидать графа, чтобы попросить позволения пообедать и переночевать. Лев Николаевич как раз подоспел к нам; подошла и Ольга Николаевна Тиблен, гувернантка у Татьяны Андреевны.

Чинов окончил когда-то служил, и у него тот пункт помешательства, что за службу ему следует получить награду от царя — деньги, имения, крестьян. Лев Николаевич повел нас всех в свой кабинет, велел мне с Ольгой Николаевной взять по карандашу, по листу бумаги, а сам начал со свойственным ему уменьем задавать сумасшедшему чудаку вопросы. Мы записывали ‹...›

— только это квинтэссенция; все мы тоже убеждены, что нам надо откуда-то получать для свободного прожития, а что другие должны на нас работать...

Вечером Л. Н. стал читать книгу Иова; читал довольно долго, было скучно, хотя и не все в этом сознавались. Я сказал откровенно, что на мой взгляд она скучна и многословна. Лев Николаевич старался показать ее значение; это протест человека, который по жизни безупречен, против бога за то, что он посылает на него беды одну хуже другой. Прежде, при патриархах, благословением за безупречную жизнь считались стада, потомства, рабы; Книга Иова идет дальше, она берет человека безупречного, в котором сильно побуждение к добру, но на которого бог обрушивает всевозможные бедствия. Он ропщет на бога — за что же это? стоит ли быть безупречным? и за всем тем не теряет своих стремлений к добру. Это, во-первых, протест, т. е. лирическое выражение ропота на бога за несправедливо посланные испытания; во-вторых, знамение совершившегося переворота в нравственном мире еврейского народа, того завершенного Христом переворота, благодаря которому добро стало заключать награду уже в самом себе, т. е. книга имеет значение историческое. О Ветхом завете Л. Н. заметил вообще, что там много красот эпических, чувствуется, crudité20*, например, в эпизоде о Ревекке63.

Мы вышли в сад, где, забыв Ветхий завет, он опять стал говорить об экономистах. Они с Миллем во главе о меркантильной системе говорят, что это нечто такое, что удивляешься, как люди могли писать подобную чушь.

— Точно то же можно теперь сказать и о Милле. Я прежде выражал недовольство, что пришлось жить в Москве, но теперь вижу, что в жизни всякого человека случается именно то, чему должно случиться, и что жизнь слагается именно так, как ей должно сложиться.

Это было ответом на мои слова, что его теория о деньгах является совершенно новой и что причиной этого было, вероятно, его пребывание в Москве64.

. Лев Николаевич косил часа с три.

— Так хорошо косил, сделал много, — сказал он, — так славно устал — хочу купаться.

После чаю зашла речь о нашем образовании. Лев Николаевич говорил, что такое святое дело, как образование и знание вообще, переплетено с самыми мерзкими целями, которые с делом знания общего ничего не имеют, и потому образование теперь скорей развращение.

Придя в кабинет, относительно закона сохранения силы он, не помню, по какому поводу, сказал, что тут собственно нет никакого открытия. То же-де говорит и Страхов65.

. Сережа (старший сын) все что-то писал сегодня, пока я корректировал «Два старика»66. После он дал мне прочесть свои писания; оказалось — рассказы и очерки. Недурно.

Вечером нашли мы Татьяну Андреевну что-то чрезвычайно грустной. Она все жаловалась на судьбу и на бога, говорила, что все на свете игрушки и что жить не стоит того, что ей приятно делать все назло богу — он хочет так, а я сделаю по-своему.

Зашел вопрос о том, можно ли располагать чужой и своей жизнью, чужой даже в том случае, если об этом просят. Лев Николаевич говорил, что для него это было всегда вопросом неразрешимым. Ольга Николаевна Тиблен сказала, что можно располагать, когда это явно лучший исход. Лев Николаевич возразил:

— Этого сказать нельзя. Быть может, человек, который просит о прекращении жизни, скажет что-нибудь или сделает важное и значительное — как за это ручаться? Притом же страдание не есть такое бедствие, которое даже при высокой степени должно вести к прекращению жизни.

Эпиктет говорит: если у тебя лихорадка — вот тебе случай показать твердость духа67. Из всех явлений жизнь есть самое важное и таинственное.

Говорили о молодости, о том, как человек изменяется в другие возрасты жизни.

— Перемены, собственно, нет, — сказал Л. Н., — изменяется форма, а не сущность. Я, каков прежде был, таков и теперь остался — и пошл, и глуп, и гадок; изменение разве в степени.