ВСТРЕЧИ С ТОЛСТЫМ

«Я вас, друзей своих, прошу, когда меня не станет, помнить об этом: не придавайте большого значения тому, что я говорю в разговорах. Я иногда говорю зря, необдуманно, под впечатлением минуты. К письмам я отношусь с большей осторожностью, но вполне ответственным чувствую себя только за то, что отдаю в печать и что побывало у меня в корректурах».

Слова Л. Н. Толстого, записанные Д. П. Маковицким

(«Яснополянские записки», вып. 1, 1922, стр. 16).

О Льве Николаевиче Толстом написано так много интересных воспоминаний близких к нему людей, так много сохранилось его дневников, такая громадная переписка, а также всяких других материалов, что у меня никогда не являлось мысли записывать свои встречи с этим великим человеком.

Может быть, я никогда и не написал бы этих воспоминаний, если бы меня не побудили к этому мои друзья, которым я рассказывал о своих встречах с Львом Николаевичем Толстым.

Так, я помню, однажды ко мне в Русский музей пришел Константин Семенович Шохор-Троцкий и очень убеждал меня написать то, что я помню о встречах с Львом Николаевичем.

Особенно убеждал меня начать писать воспоминания Алексей Васильевич Лебедев (хранитель Гос. Третьяковской галереи), который предлагал даже записывать их с моих слов, и другие друзья.

Я познакомился с Львом Николаевичем Толстым в 1891 г. через его дочь Татьяну Львовну, с которой мы учились тогда в московском Училище живописи, ваяния и зодчества, и встречался с ним время от времени в 90-х годах прошлого столетия. Вот почему и воспоминания мои приняли форму отрывков и заметок, которые не имеют целью дать что-либо связное, новое для характеристики творчества или идейных исканий Льва Николаевича, но представляют лишь воспоминания об отдельных встречах, моментах жизни и общения с Львом Николаевичем в различных ситуациях.

Я записал мои встречи с Львом Николаевичем Толстым так, как они сохранились у меня в памяти, записал, не придерживаясь строго хронологии, и записал все, свидетелем чего мне довелось быть; лишь в очень немногих случаях я передал слышанное мною от людей очень близких Льву Николаевичу.

МУЗЫКА

22 декабря 1893 г.

В декабре 1893 г. М. А. Олсуфьев пригласил пианиста Д. С. Шора, меня и других знакомых поехать к Толстым (в Хамовники). Михаил Адамович хотел, чтобы Шор, который лето этого года провел в Никольском, много и с большим успехом играл там, теперь поиграл бы Льву Николаевичу.

Приехали к Толстым вечером. Все сидели в маленькой гостиной. Разговор вскоре зашел о музыке. Больше всех говорил Лев Николаевич. Он с особенной горячностью отрицал музыку, роль ее в современном обществе. Приводил одно за другим доказательства ее ненужности.

— Современная музыка, — говорил он, — это все равно, что шалая лошадь, которая носится по задворкам, задает козла, валит изгороди... Я ценил бы музыку, если бы она служила людям, помогала им в тяжелом труде. Вот, если бы, например, оркестр играл в поле во время летних полевых работ. Я вспоминаю, как целесообразна музыка, когда в походе играет оркестр. Здесь назначение музыки оправдывается той пользою, которую она приносит. Когда заиграет военный оркестр, у солдат пропадает усталость, они с новой бодростью продолжают поход. Воздействие песни и музыки на утомленных людей я не могу отрицать.

А так, для развлечения — музыка бессмысленна и вредна. От безделья или скуки люди идут в концерты, чтобы взвинтить себя1*. Для чего это? Вот посмотрите на них, — он указал на сидевших здесь же своих дочерей. — Вчера они были в симфоническом концерте. Вернулись ночью возбужденные, не спали ночь. Сегодня ходят разбитые, нервничают. К чему это? К чему нужно это возбуждение, искусственно создаваемое концертами?

Разговор постепенно затих. Кто-то попросил Шора что-нибудь сыграть. Он сел за пианино. Раздались звуки Шопена. Шор всегда хорошо исполнял его веши, а на этот раз он был особенно в ударе.

Когда он кончил играть, Лев Николаевич вдруг встал и быстро подошел к нему. Весь загоревшись, он с увлечением стал объяснять музыканту, как нужно играть некоторые места, которые, по-видимому, в игре Шора его не удовлетворяли. Перегнувшись через плечо Шора, который продолжал сидеть за пианино, Лев Николаевич сам исполнил отдельные музыкальные фразы, стараясь втолковать ему свое понимание этой вещи Шопена и какие оттенки особенно нужно придать отдельным местам ее.

В эти минуты, забыв всё, о чем только что перед тем он говорил, Лев Николаевич со всей присущей ему страстностью убеждал присутствующих, как прекрасна музыка. И нельзя было не видеть, как сильно на него действовала музыка, как он любил и понимал ее.

«Другие искусства: поэзия, скульптура, живопись не так».

Шор много играл в этот вечер, исполнял по просьбе Льва Николаевича его любимые вещи, вызывал восторги и горячие разговоры об исполненных вещах. А затем вообще об искусстве. Несколько позже, а именно 22 декабря 1893 г., в Москве, Лев Николаевич записал в дневнике: «На днях был тут музыкант Шор. Мы с ним говорили о музыке, и мне в первый раз уяснилось истинное значение искусства, даже драматического» (т. 59, стр. 105).

ТОЛСТОЙ ЗА РОЯЛЕМ

Рисунок П. И. Нерадовского. Никольское-Обольяново. Январь 1895 г.

Дом-Музей Толстого в Хамовниках, Москва

У КАРТИНЫ Н. Н. ГЕ «РАСПЯТИЕ»

1894 г.

Картина Ге «Распятие» была запрещена властями и убрана с Передвижной выставки 1894—95 гг. в Петербурге. Почитатели Ге перевезли картину в мастерскую Касаткина в московском Училище живописи, ваяния и зодчества, где ее установили на мольберте для обозрения. В мастерскую началось паломничество.

После снятия картины с Передвижной выставки Н. Н. Ге 2 мая уехал в Ясную Поляну, где пробыл неделю, а 2 июня он умер у себя на хуторе.

Как-то нас, нескольких учеников училища, Т. Л. Толстая позвала в мастерскую Касаткина, куда, как мы узнали от нее, должен был прийти Лев Николаевич.

Когда мы вошли, Лев Николаевич уже ходил с Касаткиным по мастерской.

Картина Ге стояла у стены.

Не могу вспомнить, с кем именно из моих товарищей я пошел смотреть картину Ге, но помню, что, увидев ее, мы долго стояли перед нею молча.

В это время к нам подошел Лев Николаевич. Он взглянул на картину, потом на нас и беспокойно стал ходить взад и вперед около. Мы продолжали смотреть на картину и по-прежнему стояли, не говоря ни слова, хотя и догадывались, что Лев Николаевич ждет наших высказываний о картине.

Наконец он не выдержал и, обращаясь к нам, спросил:

— Ну что? Что вы скажете?

В ответ послышалось что-то невнятное, из чего можно было заключить, что мы находимся в недоумении. Лев Николаевич продолжал наступать, желая заставить нас высказать свое впечатление. Тогда у кого-то из нашей группы сорвалось:

— Да так ли это было?!

— Вот, вот именно так, так оно все и было. Вот такой и был Христос. А они, — Лев Николаевич обратился к Касаткину, — всё еще продолжают представлять себе Христа красавцем, с распущенными волосами, как на академических картинах...

(Между тем ни я и никто из нас не думал даже об академических образцах.)

типов.

Помню, что картина произвела на нас в общем тягостное впечатление. С тягостным настроением мы и ушли из мастерской Касаткина.

Тогда же наша группа учеников училища живописи была привлечена П. И. Бирюковым к работе в издательстве «Посредник». В эту группу входили: Россинский, Шемельфеник, Сулержицкий. Мы собирались в редакции «Посредника», где были распределены между нами картины известных русских художников, с которых нам надлежало сделать копии в красках в размер издания. Список картин к этому изданию для народа был составлен в Ясной Поляне Николаем Алексеевичем Касаткиным и Т. Л. Толстой. П. М. Третьяков дал разрешение делать копии у него в галерее непосредственно с оригиналов. Я делал копию с картины Ярошенко «Всюду жизнь», Россинский — В. Маковского «На побывке у сына», еще кто-то, не помню кто именно, копировал с картины «Оправданная» В. Маковского и др.

КОСТЮМИРОВАННЫЙ ВЕЧЕР В ХАМОВНИЧЕСКОМ ДОМЕ

1891 г.

Знакомые семьи Толстых сговорились загримироваться и нарядиться знаменитыми людьми того времени: А. Г. Рубинштейном, И. Е. Репиным, Владимиром Соловьевым, Г. А. Захарьиным, Львом Николаевичем Толстым и др., чтобы в таком виде появиться на костюмированном вечере у Толстых. Из семьи Толстых знали об этом немногие. От Льва Николаевича эту затею тщательно скрывали.

Для каждой знаменитости была подобрана подходящая фигура. Достали костюмы. Грим был сделан искусным гримером Я. И. Гремиславским. Манера держать себя, характерные движения и привычки каждого персонажа были тщательно изучены и усвоены до тонкостей.

Очень хорош был Владимир Соловьев, И. Е. Репин, но особенно удался Лев Николаевич, которого изображал Владимир Михайлович Лопатин2*. Его фигура, строение головы — лоб, глубокосидящие глаза, широкий нос, — очень облегчали ему задачу загримировать себя под Льва Николаевича. Ему достали блузу Льва Николаевича. Что касается манеры держать себя, походки, движений — все это Лопатин передавал артистически как наблюдательный человек и талантливый актер, к тому же хорошо знавший Льва Николаевича.

Все помнили, какое веселое оживление вызвало появление на вечере первых ряженых знаменитостей, которых присутствовавшие в начале принимали за настоящих. Казалось, что затея вполне удалась и всем очень понравилась.

Но когда появился Лопатин-Толстой и в зале стало уже два Толстых, настроение сначала несколько изменилось. Все заметили, что Льву Николаевичу было неприятно смотреть на своего так удачно имитированного двойника. Но это скоро прошло: два Толстых в одинаковых блузах, с левой рукой за поясом подошли друг к другу: они поздоровались, и настоящий Лев Николаевич уже весело смеялся и шутил со своим двойником.

НАСТАСЬЯ

1893 г.

В декабре 1893 г. на XVI выставке картин московского Училища живописи, ваяния и зодчества были выставлены ученические работы Борисова-Мусатова, Бакала, В. Соколова, Спасского, Т. Л. Толстой и др. Между прочим, на этой выставке были и мои летние работы, среди которых портрет прачки Настасьи, написанный мною в Никольском. Лев Николаевич, бывая часто в училище у своих знакомых художников, видел уже эту выставку.

Не помню хорошо, по какому случаю я пришел вечером к Толстым в Хамовнический переулок. Когда я вошел к ним, Лев Николаевич сидел за чайным столом и разговаривал с Татьяной Львовной, которая ходила по комнате, изредка подходя к столу. Больше никого не было. В это время лакей во фраке и в белых перчатках подал Льву Николаевичу на серебряном подносе спиртовку и все нужное для приготовления каши. Он принялся варить. Открывая крышку кастрюли, мешал кипевшую овсянку, и продолжал разговаривать. Он делился своими впечатлениями о нашей выставке, а затем начал говорить о том, что художники часто не довольствуются своим искусством и залезают в чужую область: живописцы — в литературу или в музыку, хотят достигнуть музыкальности в красках или рассказа в картине, мы — писатели — в живопись, думая, что можем словами выразить то, что только под силу живописцу.

— А я знаю, — говорил Лев Николаевич, — сколько бы я ни старался найти слова, чтобы описать глаза, выражение глаз, — мне не удается это сделать, — и он прибавил, — вот так, как это сделали вы на портрете вашей старушки: глаза смотрят и говорят с вами, и это достигается особыми средствами, свойственными только живописи.

Лев Николаевич добрыми глазами смотрел на меня и ласково говорил со мной, объясняя выражение лица старухи на моем этюде и выражение ее глаз, которые он особенно отмечал.

НАСТАСЬЯ

Картина маслом П. И. Нерадовского, заслужившая одобрительный отзыв Толстого

Воспроизводится с фотографии. Местонахождение оригинала неизвестно

Потом он рассказывал о картинах, которые ему тогда нравились, достал последний номер английского журнала «График», к которому была приложена гелиогравюра с картины художника Люк Фильдса «Доктор у постели умирающего ребенка». Показывая ее мне, он пояснил:

— Вот, видите, как это трогательно. Сколько любовного внимания, сколько чуткого беспокойства выражено в фигуре доктора. И в то же время как это просто! Все сказано, что нужно, ничего лишнего, а видишь, какая драма перед глазами...

В этот вечер Лев Николаевич произвел на меня очень хорошее впечатление. Ничего особенного не случилось. Ничего особенного сказано не было, но после того вечера у меня начался целый период моей юности, который прошел под большим влиянием Льва Николаевича. Вскоре после этого свидания Л. Н. подписал мне свою фотографию, которую передала мне Татьяна Львовна (см. стр. 525). Вынося ее из кабинета, она сказала мне: «Отец не любит давать свои фотографии, и сердится, когда подписывает их». Я никогда не был толстовцем или даже в какой-либо степени его последователем, но, помню, считал Толстого «нашей совестью». Я зачитывался тогда его произведениями, ходил читать их больным в земской больнице. Помню, какое большое впечатление произвело на больных крестьян чтение рассказов Толстого.

В НИКОЛЬСКОМ

Январь 1895 г.

Хорошо известна дружба семьи Льва Николаевича с семьей Адама Васильевича и Анны Михайловны Олсуфьевых, живших постоянно в деревне под Москвой. Лев Николаевич нередко и подолгу гостил у них в Никольском, он говорил, что ему там хорошо пишется, что ему нравится весь уклад жизни семьи Олсуфьевых, их дом, в котором ему, между прочим, очень нравилось отсутствие преувеличенной и стеснительной чистоты.

Льву Николаевичу всегда приготовляли комнату младшего сына Олсуфьевых Дмитрия Адамовича, которая находилась во втором этаже, в стороне от людной части дома. В Никольском всегда съезжалось много родных, знакомых и незнакомых, часто бывало очень оживленно и даже шумно. В комнату, о которой я говорю, шум не доносился. Лев Николаевич чувствовал себя в ней уютно. Он жил здесь, не меняя своего привычного образа жизни. Он не пользовался трудом прислуги, сам убирал комнату, сам приносил себе чистую воду и выносил ведра с грязной. Шил сапоги. Пару сапог своей работы он подарил Михаилу Адамовичу Олсуфьеву.

О дружеских чувствах к этой семье Олсуфьевых говорит письмо Льва Николаевича к Адаму Васильевичу и Анне Михайловне по поводу смерти их дочери Елизаветы Адамовны, умершей в сорокалетнем возрасте от дифтерита, которым она заразилась в соседней деревне, когда навещала свою больную ученицу.

Можно было не раз убедиться также, что Лев Николаевич хотел, чтобы Татьяна Львовна вышла замуж за старшего из двух сыновей Олсуфьевых — Михаила Адамовича.

Сама Татьяна Львовна однажды, гостя в Никольском, говорила со мной о своих отношениях к Михаилу Адамовичу, ища во мне поддержки, и хотела, чтобы я помог ей в этом. Но Михаил Адамович был совершенно равнодушен к женщинам, — по выражению одного остряка (Афросимова), — он проходил мимо женщин, как мимо стульев.

Лев Николаевич записал свое наблюдение в дневнике: «М‹ихаил› А‹дамович› явно боится Тани, и очень жаль».

В январе 1895 г. Лев Николаевич гостил в Никольском, он заканчивал там «Хозяина и работника». Как-то вечером он читал свой рассказ в семейном кругу. В часы отдыха Лев Николаевич играл в винт или в шахматы, беседовал с кем-нибудь или играл на рояле. Ежедневно он совершал большие прогулки по окрестностям Никольского.

Стояли морозные солнечные дни. Зима была снежная. Однажды Лев Николаевич собрался идти пешком в Щелково, где жили тогда Левицкие: художник Рафаил Сергеевич Левицкий3*, сын двоюродного брата Герцена, и его жена Анна Васильевна, рожденная Олсуфьева, двоюродная племянница Адама Васильевича. Лев Николаевич пригласил меня идти с ним4*.

Собираясь идти с ним, я надевал в передней зимнее пальто, как вошел Лев Николаевич.

— Что это — надевать пальто?! Вы и версты в нем не пройдете. Снимите, снимите...

Я послушался.

У ЛЕВИЦКИХ

Когда мы вышли в поле, я решил воспользоваться случаем и задать своему знаменитому спутнику вопросы, ответы на которые, живя с ним в Никольском, мне особенно хотелось получить от него. Мне было тогда 17 лет, и я зачитывался повестями Льва Николаевича «Детство», «Отрочество» и «Юность». Помню, я завел разговор об этих повестях. Они казались мне незаконченными, и я спросил:

— Когда же будет продолжение «Юности»? Ведь вы кончаете повесть обещанием рассказать, что будет дальше с ее героями.

Лев Николаевич сразу нахмурился. Было очевидно, что мой наивный вопрос испортил ему настроение.

— Да ведь все, что было потом написано, и есть продолжение юности, — сказал он сухо.

Дело в том, что в библиотеке Никольского дома висели три портрета работы Н. Н. Ге: овальный портрет Герцена, известный портрет Льва Николаевича за письменным столом и большой, малоизвестный поколенный портрет Тургенева5*.

Я спросил у Льва Николаевича, похож ли Тургенев у Ге на этом портрете. Поняв из моего вопроса, что я вижу в этом портрете Тургенева не таким благообразным, как представлял его себе по известным портретам и фотографиям, он с поспешностью ответил мне, напирая на каждое слово:

— Да, да! Вот именно такой он и был — белый гусь!

Потом я уже не мог смотреть на этот портрет, на расплывчатое бело-розовое лицо в белых волосах, с мутноватыми, вялыми глазами, не вспоминая убийственной характеристики Льва Николаевича своего бывшего друга.

Помню, чтобы предупредить дальнейшие мои литературные вопросы, Лев Николаевич быстро, на ходу достал из кармана разглаженный батистовый платок и, показав его мне, сказал:

— Вот видите, какой белый (он держал платок двумя руками перед грудью).

— А теперь посмотрите... — Он разостлал платок ровно на снегу.

— Теперь посмотрите, какой он стал серый!

Действительно, белый платок на снегу, освещенном солнцем, обратился в серое пятно.

Этот опыт с взаимоотношениями цветов был, по всей вероятности, подсказан Толстому кем-либо из его знакомых художников.

Мы не останавливались. Лев Николаевич шел быстро, своей обычной мелкой походкой. Уже в середине пути мне стало жарко, несмотря на мороз, хотя я был одет совсем легко. Я подумал, как был прав Лев Николаевич, отговорив меня надевать пальто. Сам он был одет тоже очень легко: черная блуза, а поверх нее серая вязаная фуфайка.

Мы пришли в Щелково, пройдя семь верст. Левицкие жили в новой маленькой деревянной дачке, в которой была и мастерская художника с большим окном.

Рафаил Сергеевич Левицкий был в дружеских отношениях с Василием Дмитриевичем Поленовым и под сильным его влиянием как художник. В холостые годы он жил и работал вместе с ним на Девичьем поле, во флигеле Олсуфьевского дома (этот дом написан Поленовым на его картине «Бабушкин сад»).

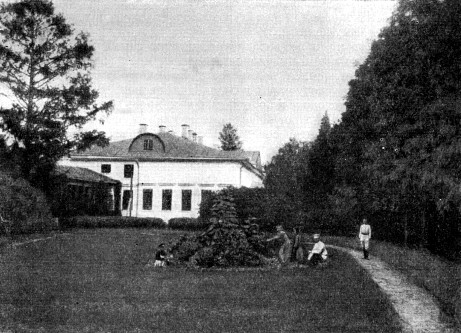

НИКОЛЬСКОЕ-ОБОЛЬЯНОВО, ИМЕНИЕ ОЛСУФЬЕВЫХ

Вид дома со стороны сада

Фотография 1890-х гг.

Собрание П. И. Нерадовского, Москва

Рафаил Сергеевич и его жена Анна Васильевна встретили Льва Николаевича очень радушно. После обычных приветствий прошли из маленькой передней в мастерскую. Лев Николаевич сел в большое кресло. Разговор перешел незаметно на картину, стоявшую на мольберте. На ней был написан монах с поднятой головой, с театрально сжатыми на груди руками, в веригах, на фоне мрачной кирпичной стены, затянутой густой паутиной. Тусклый свет падал в комнату через маленькое окошко с железной решеткой.

Лев Николаевич не мог не заметить картину, стоявшую посредине мастерской.

то, что думает о картине (на картину же ему даже и смотреть было неприятно).

В этот период от Льва Николаевича часто можно было слышать о значении искренности в искусстве. В своих критических замечаниях он особенно подчеркивал это. Помню, как он доказывал, что только проявление искреннего чувства в искусстве дорого. А теперь перед ним была картина надуманная, вымученная.

Наконец, прерывая тягостное молчание, Лев Николаевич сказал:

— Не так нужно писать такие темы. Нужно, чтобы ясно было видно отношение художника к тому, что он изображает...

Для пояснения своей мысли, помню, Лев Николаевич назвал картину Прянишникова «Крестный ход в селе».

— Вспомните мужика на первом плане. Он тычется лицом в икону, которую ему подставляет баба. Там ясно выражено отрицательное отношение художника к религиозному обряду.

Затем Лев Николаевич перевел разговор на другие темы... Рафаил Сергеевич сидел смущенный...

Когда к даче за нами подъехала тройка и из саней принесли теплые шубы, казалось, что все были довольны окончанием визита, к тому же Лев Николаевич согласился позировать Левицкому для портрета. Сеанс был назначен на следующий день в Никольском. В добрые минуты Лев Николаевич снисходительно относился к просьбам позировать, так и в данном случае он дал согласие и этим сгладил огорчение Левицких. Конечно, его не могло интересовать то, что мог сделать Левицкий после Крамского, Репина, Ге, Пастернака.

Мы вышли от Левицких на мороз. Лев Николаевич запахнулся в медвежью шубу, уютно уселся в просторных санях, и, как только тронулись в обратный путь, заговорил с кучером-туляком Алешиным. С первых же слов он оживился, стряхнув с себя то тягостное состояние, которое создалось у него у Левицких. Всматриваясь в сильных и холеных лошадей, он стал разбирать статьи поочередно всей тройки киргизов. Добродушный большой Алешин, улыбаясь во весь рот от метких замечаний Льва Николаевича, вставлял свои замечания, продолжая в то же время вести свой обычный разговор с лошадьми и слегка подбадривать их вожжами.

Нельзя было не любоваться на этих двух собеседников: Лев Николаевич, как живой Левин из «Анны Карениной», и Алешин, который всех располагал к себе своим необыкновенным добродушием.

Я слушал и наблюдал их молча, — впрочем, я и не мог вступить в разговор двух лошадятников, будучи невеждой в конском деле.

СЕАНС

Сеанс состоялся на следующий день вечером в комнате Дмитрия Адамовича, во втором этаже Никольского дома.

Лев Николаевич сел позировать в кресло, поставленное в узком проходе между ширмой и стеной. Левицкий выбрал себе место с правого профиля. Он рисовал на мольберте, стоя. Татьяна Львовна, которая гостила в Никольском вместе с отцом, уселась рисовать левый профиль. Мне осталось единственное тесное место прямо против Льва Николаевича.

Я сидел на низкой скамье. Лев Николаевич почти в упор смотрел на меня. Мне было неудобно сидеть, негде было разместиться. Моя папка почти касалась колен Льва Николаевича. Но главное, меня смущал пристальный взгляд из-под густых нависших бровей. Он все время пронизывал меня насквозь. Я некоторое время не мог овладеть собой, не мог взять себя в руки, и когда, наконец, несколько освоился и начал чертить, все же мне стоило усилий смотреть в глаза, устремленные прямо на меня6*.

Чтобы облегчить позирование, кто-то читал вслух вышедший тогда роман Сенкевича «Семья Полонецких».

Сеанс продолжался часа полтора-два. Левицкий нарисовал правильный, но мало похожий портрет. Он очень перечернил его. Впоследствии рисунок этот был с разрешения Льва Николаевича издан гелиогравюрой и продавался в эстампных магазинах. Татьяна Львовна, наоборот, сделала похожий, но бледный рисунок.

У меня было передано сходство, но нарисовано неуверенно. Вспоминая потом этот сеанс, я удивлялся, как мне удалось и так-то нарисовать. О! если бы я мог передать взгляд Льва Николаевича, который и сейчас, через 57 лет, ясно встает передо мной. На портрете Крамского и Репина глаза совсем другие.

Судьба этого моего рисунка довольно печальная. Он висел у меня в комнате на Большой Лубянке. Моя бабушка Варвара Ивановна Дельсаль, у которой я жил тогда, считала Толстого антихристом и, входя в мою комнату, всякий раз отворачивалась от портрета. В один прекрасный день в мое отсутствие она его сняла со стены и сожгла.

В Никольском мне удалось сделать с натуры еще два наброска с Льва Николаевича.

Как-то за игрой в винт я примостился на удобном месте и сделал с Льва Николаевича набросок (к сожалению, этот рисунок у меня не сохранился). Интересно было смотреть, с каким увлечением этот «человечище», по выражению Ленина, играл в карты.

смотрел в ноты7*.

***

В Никольском был обычай не благодарить хозяев, выходя из-за стола.

В первый день приезда в Никольское Лев Николаевич после обеда подошел к хозяйке поблагодарить ее. Анна Михайловна ответила ему:

«У нас не благодарят...» А Лев Николаевич возразил ей: «Как же не благодарить? Это только свиньи отходят от корыта, наевшись, и спасибо не скажут». Анна Михайловна рассмеялась, но заведенного порядка не изменила.

ПРОГУЛКА В ХРАБРОВО

Как-то живя в Никольском, Лев Николаевич пошел на свою обычную прогулку. К нему присоединилась молодежь. Пройдя дорогу, которая шла вдоль большого Никольского сада, подошли к полю, отделявшему Никольское от села Храброва. Последнее виднелось на горе, в версте по ту сторону поля8*.

Льву Николаевичу был свойствен какой-то особенный задор, он будоражил всех даже в самых обыкновенных случаях жизни. Ему не терпелось и теперь расшевелить своих спутников, которые, как ему казалось, слишком спокойно шли по дороге. Обращаясь к ним, он сказал:

— А ну, кто первый дойдет напрямик до Храброва!

И, не дожидаясь ответа, он свернул с дороги и зашагал прямо через поле, легко вынимая ноги из глубокого снега.

Все сразу оживились, повеселели, посыпались шутки. Пошли за Львом Николаевичем. Однако состязаться с ним оказалось не так-то просто. Увязнув в снегу, одни отставали, выбившись из сил, другие делали еще попытки догнать Льва Николаевича, но безуспешно. Лев Николаевич как опытный и неутомимый ходок шел ходко через снежное поле и скоро, оставив всех далеко позади себя, поднялся в гору.

Веселый и бодрый стоял Лев Николаевич наверху, дожидаясь своих спутников, которые выбивались из последних сил, но карабкались к нему, не желая окончательно сконфузиться перед старцем. А он встречал их добродушными шутками.

ЧЕТА АПРАКСИНЫХ

Около Никольского находилась старинная усадьба Ольгово, принадлежащая Апраксиным. Муж и жена Апраксины, бездетные старики — чопорные, надменные снобы — обычно жили в Москве или за границей, а в Ольгово наезжали только изредка, когда у них появлялось желание немного пожить в своей подмосковной усадьбе. Здесь было всего полная чаша. Все угодья большого имения предназначены были обслуживать барскую чету. Большой старинный дом с пустынными комнатами, в которых среди изображений предков висел портрет царицы из рода Апраксиных, громадный старый парк, конный завод, который славился прекрасными лошадьми, большие конюшни, которыми некому было пользоваться. Но все это держалось ради снобизма... Апраксины — типичнейшие баре-крепостники. Они в конце прошлого века производили впечатление какого-то странного пережитка. Держали они себя с большой важностью и недоступностью. Но, несмотря на всю изысканность и внешний лоск, в них было много комичного.

Сам Апраксин служил в Петербурге в Конногвардейском полку, где он дослужился до генеральского чина. Выйдя в отставку, он кичился своим генеральством: отдавая распоряжения управляющему или прислуге, он всегда называл себя не иначе, как генералом.

Смешно было, когда он важно приказывал: «Скажи, что генерал приказал...», «передай, что генерал занят...» или: «вели подать генералу завтрак» и т. д.

Большая подтянутая фигура Апраксина с высоко поднятой головой и в штатском платье обличала в нем военную выправку... а лицо его совсем не запоминалось, в памяти оставались его нафабренные усы, торчавшие у него, как проволоки, и зачесанные на виски волосы... и только.

Апраксины были полной противоположностью Олсуфьевым, так же как и вся жизнь Никольского была совершенно противоположна жизни ольговских помещиков.

ТОЛСТОЙ И А. М. ОЛСУФЬЕВА ЗА РОЯЛЕМ

Рисунок Т. Л. Толстой, 1886 г.

Музей Толстого, Москва

Они преподавали в школе, занимались с наиболее способными учениками; по окончании ими курса учения в школе помогали им пройти среднее образование, а иногда давали им возможность окончить и высшее образование. И школа и больница были близким делом семьи Олсуфьевых. Они организовали духовой оркестр, устраивали домашние спектакли для всех жителей Никольского.

Усадьба у Олсуфьевых была тоже большая и богатая, но всем, что было в ней, пользовалось также и большое ее население. Скотный двор, фруктовый сад, конюшни и прочие угодия обслуживали не только семью владельцев, но и многочисленных больных с медицинским персоналом, большие семьи служащих: учителей, садовников, приказчиков, престарелых служащих и многих других жителей Никольского.

Случался пожар — и целые деревни строились из леса и на средства Олсуфьевых, да и не только погорельцам строили дома.

В Никольское круглый год съезжались многие известные интересные люди: ученые, врачи, писатели, художники, музыканты — люди самого разнообразного общественного положения. Их дом был всегда открыт для всех.

В Ольгове же жизнь шла изолированно. Все большое богатство Апраксиных обслуживало этих двух феодалов-эгоистов. Казалось, что вся окружающая жизнь была вне их замкнутых интересов.

Лев Николаевич вернулся из Ольгова и восхищался Апраксиными. Как художник, он прямо-таки смаковал этих типичных представителей старого барства.

— Люблю такие цельные натуры, — говорил Лев Николаевич, делясь своими впечатлениями, — какие крепкие люди!

Рассказывая подробности своего визита, он повторял это восклицание и особенно выделял самого Апраксина.

Этот визит, надо думать, послужил Льву Николаевичу материалом для его творческой работы. В «Воскресении» он, между прочим, наделил чертами Апраксиной даму, которая рассуждает, жестикулируя руками, не отделяя локтей от туловища, но добавил ей особенность другой светской дамы, — обычное положение которой было лежание на кушетке.

«НОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО»

1895 г.

Как-то вернувшись с прогулки по Москве в веселом расположении духа, Лев Николаевич рассказывал в домашнем кругу:

— Иду по Арбату и неожиданно слышу за собой: «Новое произведение Льва Николаевича Толстого. Цена 1 рубль, „Хозяин и работник“, цена 1 рубль».

Оглядываюсь, — на перекрестке мальчик с ворохом газет и журналов. Бойкий такой, кричит на весь Арбат, подбежал ко мне и сует мне книжку... Я отмалчиваюсь, а он за мной. Очень ему хотелось всучить мне новое произведение Толстого. Еле ушел от него.

«Хозяин и работник». На всех перекрестках, по всей Москве, на углах улиц раздавались возгласы газетчиков о «новом произведении Льва Толстого».

В МОСКВЕ НА УЛИЦЕ

Как-то весной на углу проезда Никитского бульвара и Арбатской площади я неожиданно увидел Льва Николаевича Толстого. Он шел по тротуару, направляясь в сторону бульвара. В тот момент мимо него проходил какой-то человек средних лет, казалось ничем не примечательный. Толстой, как всегда внимательно наблюдавший людей и уличные нравы, посмотрел на него и должно быть заинтересовался им... Он проводил его глазами, потом остановился и пристально стал смотреть вслед этому прохожему. Ясно было видно, как Лев Николаевич, держа правую руку в кармане пальто, левой опираясь на палку, повернулся всем корпусом в сторону незнакомца. Проходящие взад и вперед по тротуару люди мешали наблюдению Льва Николаевича, тогда он сошел с панели на мостовую и, как охотник, продолжал идти и напряженно следить за этим интересным для него человеком до тех пор, пока тот не скрылся за углом.

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

1899 г.

Поздно вечером мы приехали на станцию Козлова-Засека, где Софью Андреевну дожидались лошади. А среди ночи Софья Андреевна водила меня по спящему дому, ища, куда бы меня пристроить на ночь. Мы прошли целый ряд комнат, освещая иногда свечкой спящих в них людей, пока нашлась свободная.

Когда утром я вышел в столовую, я застал за чайным столом одного Льва Николаевича. Он налил мне чашку кофе и подал ее мне. Вскоре вышли другие гости и члены семьи. Выпив свой кофе, я ушел, чтобы погулять по усадьбе.

Днем я увидел Софью Андреевну одну в гостиной. Она завязывала пакеты с письмами, подписывала их, и, перевязав все, попросила меня помочь ей перенести их на площадку лестницы, там стоял длинный шкаф. Когда она открыла его, я увидел, что почти все полки заложены пакетами, точно такими же, какие принесли мы. Софья Андреевна объяснила, что это все письма детей, разложенные по именным пакетам: вот письма Тани, Сережи, вот Машины письма.

Когда окончилась эта укладка писем, я вышел в зал. Младшая дочь Толстого играла в шахматы с тульским гимназистом, который нередко гостил в Ясной.

я узнал, это были его импровизации.

За обедом Льву Николаевичу подавали отдельно. Мне запомнилось, как он с аппетитом ел спаржу.

***

Уже на следующий день после моего приезда в Ясную Поляну меня поместили в маленьком кабинете Льва Николаевича, около его рабочего кабинета9*.

Над диваном, на котором я спал, висели старинные семейные портреты. Я с интересом их рассматривал. Около окна стоял маленький письменный стол. Я очень жалел, что дневник, который я писал в этой комнате, пропал у меня.

______

и последователем Александром Никифоровичем Дунаевым, один из директоров Московского торгового банка и я, остальные шли отдельно.

Лев Николаевич убедительным тоном, но в то же время холодно доказывал ненужность искусства. Он говорил: искусство, художественность... Все это ничего не стоит. Вот и в «Хозяине и работнике»10*, я убежден, вся эта художественная часть со всеми описаниями никому вообще и не нужна. Только послесловие нужно, там все, все главное и необходимое людям сказано, и сказано все просто, без ненужной художественности.

Так мог говорить только художник, закончивший произведение, в котором он до конца выразил все, что хотел, что любил и для чего он нашел лучшую художественную форму. И теперь, утомленному и опустошенному после напряженного труда, ему хотелось до конца избавиться от мучивших его образов. Но, конечно, до нового творческого прилива.

Наступил вечер, из Ясной Поляны подали лошадей. Все собрались. Уселись по обе стороны линейки; Лев Николаевич сидел спиной ко мне.

Стояла сырая осень. Дороги были грязные. Темнело... Освободившись от поучительных разговоров, Лев Николаевич повеселел и с увлечением начал рассказывать о том, как в молодости, когда не было железных дорог, он ездил на почтовых в Севастополь, а потом с Кавказа в Дунайскую армию.

что он берег лошадей, тогда как другие курьеры часто загоняли лошадей до смерти, били ямщиков и смотрителей.

Яркие картины далекого прошлого одна за другой проходили перед глазами... Увлеченный воспоминаниями, Лев Николаевич говорил, как всегда, очень просто и в то же время его рассказ получался необыкновенно ярким, как будто природа, люди с их жизнью, о которых он говорил, были перед его глазами. От его рассказов у меня остались в памяти не эпизоды, не детали, не отдельные люди, а чувство далеко ушедшей прошлой жизни, представление о ней, как бы увиденное через дымку времени... Рассказывал большой художник! Не верилось, что всего два-три часа тому назад этот великий мастер слова убеждал своих спутников в ненужности искусства.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Как-то в разговоре Лев Николаевич сказал:

— В сущности, нет ни умных ни глупых людей, — одни люди чаще бывают умными, а другие чаще глупыми.

***

Живя в Петербурге, Лев Николаевич говорил, что Петербург действует на него физически подбодряюще и нравственно притупляюще.

1* А позднее, в 1896 г., Толстой записал в дневнике (20 декабря): «Искусственная, господская музыка — музыка паразитов ‹...› Церковная музыка потому и была хороша, что она была доступна массам. Несомненно хорошо только то, что всем доступно. И поэтому наверное: чем более доступна, тем лучше» (т. 53, с. 125).

2* — юрист, был известен в Москве своими выступлениями в любительских спектаклях. Впоследствии он был принят в труппу Художественного театра. — Прим. автора.

3* Левицкий был назван Рафаилом потому, что его отец С. Л. Левицкий мечтал сделать из него русского Рафаэля. Он старательно готовил его к карьере живописца. Но из этого ничего не вышло. Левицкий был весьма посредственным художником. Гораздо значительней его роль как педагога. Он преподавал в школе Общества поощрения художеств в Петербурге. — Прим. автора.

4* В письме к Софье Андреевне из Никольского от 8 или 9 января 1895 г. Лев Николаевич писал: «Погода превосходная три дня, и я много хожу. Нынче ходил за шесть верст к Левицким с Нерадовским; хотел и назад идти, но за нами приехали сани» (т. 84, с. 234). — .

5* Их приобрела Елизавета Адамовна Олсуфьева в Петербурге, увидав их у Н. Н. Ге. Он всегда недорого продавал свои портреты, а в данном случае он, кроме того, нуждался в деньгах. Ге охотно отдал все три портрета, назначив за них весьма скромную цену. Ему было приятно, что они будут в Никольском, где он бывал и где написал портреты Адама Васильевича и Анны Михайловны Олсуфьевых (ныне находятся в Музее Толстого в Москве), а также интересный этюд с Елизаветы Адамовны.

Портреты Герцена и Толстого являются очень хорошими повторениями известных портретов Ге. Тургенев на портрете Ге представлен большим, седым стариком, с расплывчатым мягким лицом, с ничего не говорящим сонливым выражением. Смотря на этот портрет, становится непонятным, почему он пользовался таким большим успехом у женщин. Об этом я слышал рассказы от людей, которые знали его и нередко встречались с ним.

Во всяком случае Тургенев у Ге представлен совсем другим человеком, нежели у Перова, Репина, Харламова, К. Маковского, а также на известных его фотографиях.

Такая же беспощадная характеристика дана Ге Некрасову на портрете Русского музея. Эти характеристики людей типичны для Ге последнего периода его деятельности. — .

6* Евгений Гаршин в воспоминаниях о Тургеневе приводит его рассказ: «... Иван Сергеевич говорил мне, что он никогда в жизни не переживал ничего тяжелее этого испытующего взгляда (Льва Николаевича Толстого), который в соединении с двумя-тремя словами ядовитого замечания способен был привести в бешенство всякого человека, мало владеющего собой». — Прим. автора.

7* Набросок Льва Николаевича за роялем находится в Доме-музее Толстого в Хамовниках; см. воспроизведение на стр. 127 настоящего тома. — Ред.

8* Храброво — самая высокая точка Московской области. Усадьба в Храброве принадлежала Оболенским. Здесь часто бывал активный член «Северного общества» и друг К. Ф. Рылеева декабрист Е. П. Оболенский. — .

9* Рабочий кабинет этот изображен Репиным на картине 1891 г., где Толстой пишет, сидя за столом, поджав под себя ногу. — Прим. автора.

10* Эта повесть была тогда только что выпущена в свет. — Прим. автора.